Consenso informato e direttive anticipate di trattamento

INTRODUZIONE

Con il presente elaborato si è voluto approfondire, alla luce della normativa entrata in vigore solo in epoca recente, il tema relativo alle direttive anticipate di trattamento, nonché gli effetti e i risvolti che le stesse hanno avuto nel nostro Paese e, al contempo, le obiezioni che sono state sollevate, la maggior parte delle quali provenienti dal mondo cattolico.

La disamina delle Direttive anticipate di trattamento ha reso necessario, specie nella prima parte dell’elaborato, un richiamo all’istituto del consenso informato e del ruolo che esso ha assunto e continua ad assumere nel rapporto medico- paziente tutte le volte che quest’ultimo necessita di un trattamento medico-chirurgico.

In particolare, partendo da un excursus storico, l’attenzione è stata concentrata sui caratteri generali del consenso e sulle condizioni di validità dello stesso, per giungere poi all’affermazione di come esso sia espressione del diritto all’autodeterminazione del paziente, corollario della più ampia libertà personale (art.13), tutelata e riconosciuta a livello costituzionale a tutti i cittadini.

Orbene, il diritto all’autodeterminazione, da non confondere con il diritto alla salute, si traduce nella libertà di scegliere, in maniera consapevole e libera, a quali trattamenti sanitari sottoporsi al fine di impedire, contrariamente a quanto avveniva in passato, che l’operatore sanitario o il professionista si sostituisca, nella fase della scelta, a colui che è l’effettivo titolare del suddetto diritto e, quindi, della sfera personale nella quale l’intervento medico-chirurgico è destinato a sortire i suoi effetti.

Letto in un’ottica più ampia, è evidente come la scelta compiuta dal paziente, previa informazione dettagliata e calibrata in base al livello di comprensione di questi, comprenda anche quella di non sottoporsi ad alcun trattamento medico o di rifiutare, talvolta, in casi estremi, qualsivoglia cura.

Così argomentando, si coglie il forte legame che intercorre fra la libertà di autodeterminazione di ciascuno e le direttive anticipate di trattamento, oggetto della seconda parte dell’elaborato. Invero, il riconoscimento dell’efficacia del c.d. “testamento biologico” ed il suo conseguente ingresso nel sistema giuridico italiano si fonda sull’assunto che una manifestazione di volontà orientata in questo senso e, cioè, di rifiutare “ora per allora” ogni trattamento sanitario, ivi compresa l’alimentazione e l’idratazione artificiale, è espressione di quel diritto all’autodeterminazione, rappresentativo di una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi.

Ciò in quanto la nostra Costituzione continua ad essere animata dal principio personalistico che vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell’integrità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.

Sulla scorta di tali considerazioni, è parso assai lodevole l’operato della giurisprudenza che, sfruttando e valorizzando il dato costituzionale, è giunta ad affermazioni di notevole spessore.

Ciò posto, mette conto segnalare come in questo contesto si inserisca proprio la Legge n.219/2017 la quale, se pure lacunosa sotto certi aspetti, ha consentito di dare sfogo e voce a quanti, per le più svariate ragioni e convinzioni personali, preferiscano rifiutare le cure mediche e lasciare che la malattia segua il suo corso naturale, giungendo finanche alle estreme conseguenze, piuttosto che accettare l’idea di sé di vivere, per un tempo indefinito, in uno stato vegetativo o, comunque, in uno stato rispetto al quale non esiste alcuna possibilità di ripresa.

Una scelta di questo tipo potrebbe apparire, in prima battuta, discutibile e contraria ai principi che, da sempre, caratterizzano il pensiero cristiano, ma tuttavia, se letta con gli occhi dell’interessato e se indossate le vesti di questi, si potrebbe scorgere una qualche giustificazione o valida ragione sottesa ad una simile decisione.

Particolare rilevanza è data riconoscere, altresì, a quella parte della legge che consente al paziente, pienamente capace, di nominare un rappresentante legale, quale persona di fiducia, allo scopo di consentire a quest’ultimo di far valere la volontà del dichiarante e di attualizzare i desideri dell’ammalato, nonché di affiancare il medico nella decisione, specie se il paziente abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo.

A tal proposito, l’ultima parte dell’elaborato, ha riguardato la disciplina dell’amministratore di sostegno e il suo ambito applicativo al fine di scorgere le differenze rispetto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, nonché il ruolo e l’utilità che siffatta misura di protezione può assumere rispetto alle direttive anticipate di trattamento. In particolare, è stato evidenziato come l’amministratore di sostegno possa, previa regolare nomina o richiesta avanzata dall’interessato, ricoprire il ruolo di fiduciario al fine di sostituire il paziente, divenuto nel frattempo incapace di intendere e volere, nell’espressione del diniego ad eventuali e future terapie, specie quelle invasive.

CAPITOLO I

IL CONSENSO INFORMATO: PROFILI GIURIDICI ED ETICI

Sommario: 1.1. (segue) Il consenso informato: natura e presupposti. 2.1. (segue) Le direttive anticipate di trattamento: definizione e fondamenti normativi. 3. Direttive anticipate di trattamento: punti di forza e criticità.

1.1. (segue) Il CONSENSO INFORMATO: NATURA E PRESUPPOSTI.

Le disposizioni anticipate di trattamento, altrimenti definite “testamento biologico” o meglio conosciute con l’acronimo DAT, hanno trovato collocazione nel nostro ordinamento soltanto in epoca recente, in particolare con la Legge N. 219 approvata in via definitiva dal Senato il 14 Dicembre 2017 ed entrata in vigore il 31 Gennaio 2018.

Orbene, prima dell’entrata in vigore della suddetta normativa, in Italia, la questione circa l’ammissibilità, nonché il riconoscimento dell’efficacia del c.d. “living will” (testamento biologico) fu al centro di numerosi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, specie con riferimento all’istituto del consenso informato. Difatti, posto che questo costituisce il presupposto indefettibile per la liceità di qualsivoglia trattamento medico-chirurgico rispondente a determinate esigenze e requisiti, le obiezioni più frequentemente mosse e i principali ostacoli che, nel corso di questi anni, si sono frapposti al riconoscimento dell’efficacia delle direttive anticipate di trattamento hanno fatto leva proprio sull’impossibilità di ravvisare in esse la sussistenza di quei caratteri propri del consenso informato.

Nel nostro Paese tale istituto ha ottenuto il pieno riconoscimento, giuridico e formale, solo in tempi recenti, anche se in merito manca una disciplina organica, ad hoc, dovendosi fare richiamo a fonti diverse, legislative e regolamentari, oltre che al codice di deontologia medica.

Il consenso informato è espressione di diritti costituzionalmente riconosciuti.

Basti pensare agli articoli 2, 13, 32 che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali rientrano la “libertà personale” (art.13) e la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. (art.32 co.1) Al co.2 del medesimo articolo è sancito che “Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Da tale disposizione si evince l’incoercibilità di tale diritto, se non a determinate e rigorosissime condizioni. Aldilà di queste, nessun soggetto può essere sottoposto a regimi di cura forzata.

Costituiscono fondamenta normativi del consenso anche l’art. 50 del Codice Penale e l’art. 5 del Codice Civile.

L’art. 50 c.p. recita: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne”. In una prospettiva di questo tipo, in tema di lesioni personali, il consenso si configura come condizione di efficacia e come causa giustificatrice se prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive all’integrità personale, sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente la quale, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, fa perdere di rilevanza il consenso prestato.

L’art. 5 c.c. contiene, invece, la disciplina relativa agli “atti di disposizione del proprio corpo” che “sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.” Tuttavia questo divieto non rappresenta un principio assoluto: se è vero, infatti, che la salute viene tutelata a livello costituzionale come bene primario sia per l’individuo che per la collettività, ne discende che per conseguire il benessere psico-fisico il paziente ha il diritto di sottoporsi ai trattamenti sanitari ritenuti più efficaci per la salvaguardia del medesimo. La ratio dell’art. 5, dunque, viene ad essere circoscritta agli atti che non sono rivolti alla tutela della propria salute: ad esempio, la vendita di un rene per fini commerciali o il prelievo di organi ai fini di trapianto a favore di altri.

Il disposto dell’art.5 c.c., in definitiva, non restringe la libertà di autodeterminazione ma, all’opposto, la protegge, poiché vieta l’abuso ma non l’atto dispositivo del proprio corpo.

Si è accennato al fatto che il consenso informato è espressione di diritti riconosciuti dalla Costituzione. Potremmo dire che rappresenta esso stesso un diritto.

Quando, tuttavia, si cerca di esaminare più nel dettaglio questo diritto, l’operazione definitoria risulta essere meno agevole di quanto si pensi, data la molteplicità di profili che esso evoca.

La prima questione da esaminare è quella concernente la locuzione “consenso informato” che potrebbe creare particolari problemi a causa della sua ambiguità.

Quel che preme sottolineare è che il consenso e l’informazione sono due elementi che, sia pur legati da un rapporto di strumentalità, presentano profili di autonomia concettuale e giuridica.

Con tale espressione si è voluto dar forza al momento informativo che precede, cronologicamente e funzionalmente, il consenso dell’avente diritto. Solo un consenso preceduto da un’adeguata informazione può essere autenticamente concepibile come “la più alta espressione del diritto del paziente di assumere liberamente e consapevolmente le proprie determinazioni in ordine alle diverse opzioni diagnostiche e/o terapeutiche disponibili.” Non può esservi alcun valido consenso se l’atto di adesione del soggetto non sia preceduto da una corretta e completa informazione in ordine agli elementi essenziali (natura del trattamento, diagnosi, rischi, benefici, ecc.).

Secondo una visione di questo tipo, l’informazione si configurerebbe come un mero accessorio del consenso. Ma la situazione è ben diversa.

Data la natura contrattuale del rapporto medico-paziente, l’informazione e il consenso fanno parte della complessa prestazione a cui è chiamato il medico e la struttura sanitaria in genere. Consenso e informazione costituiscono un binomio inscindibile.

A questo proposito, una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che nel contratto di prestazione d’opera intellettuale fra medico e paziente, il professionista ha il diritto/dovere, etico/deontologico, di informare quest’ultimo sulla natura dell’intervento, sulle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, sulla possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, eventuali rischi, ecc. al fine di promuovere la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta.

Il giudice di legittimità ha posto limiti rigorosi all’obbligo di informazione, dovendosi il medico astenere da quello che è stato definito, in una sentenza della Cassazione, un “accanimento informativo”: esso comprende tutti i rischi prevedibili, anche se la loro probabilità è minima, mentre non comprende i rischi “anomali”, cioè quelli ascrivibili al solo caso fortuito.

Nell’assolvere tale funzione, il medico deve adottare un linguaggio che tenga conto del bagaglio di conoscenze di cui dispone il paziente, senza inutili tecnicismi e senza superficiali generalizzazioni, e del suo stato soggettivo (emotivo e psicologico). E’ necessario, quindi, calibrare il tenore dell’informazione posto che lo scopo della stessa è quello di ottenere dal paziente un consenso “ libero, maturo e consapevole” alla prosecuzione dell’attività professionale, senza il quale l’intervento sarebbe impedito al sanitario tanto dall’art. 32 comma 2, quanto dall’art. 13 Cost. ed, infine, dall’art. 33 L. n. 833/78 che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e se non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. (art.54c.p.)

Sulla scorta di tali considerazioni, appare evidente il nesso di necessaria dipendenza che c’è fra l’informazione e il consenso: la mancata o inadeguata acquisizione del primo comporta per il medico una responsabilità non solo disciplinare, ma altresì civile e penale.

Circa la modalità di acquisizione del consenso, non esistendo un precetto legislativo che imponga un determinato tipo di forma, la preferenza di molti è la forma scritta.

Essa è stata confermata di recente anche dalla Suprema Corte con un’interessante sentenza del 2015 con la quale è tornata ad affrontare il tema del consenso informato, affermando che “ai fini della legittimazione del trattamento medico-chirurgico, non è sufficiente il consenso acquisito verbalmente dal paziente.” L’uso di questa forma, sebbene non obbligatoria, salvo alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, garantisce una maggiore certezza sulle informazioni date dal medico all’interessato/a.

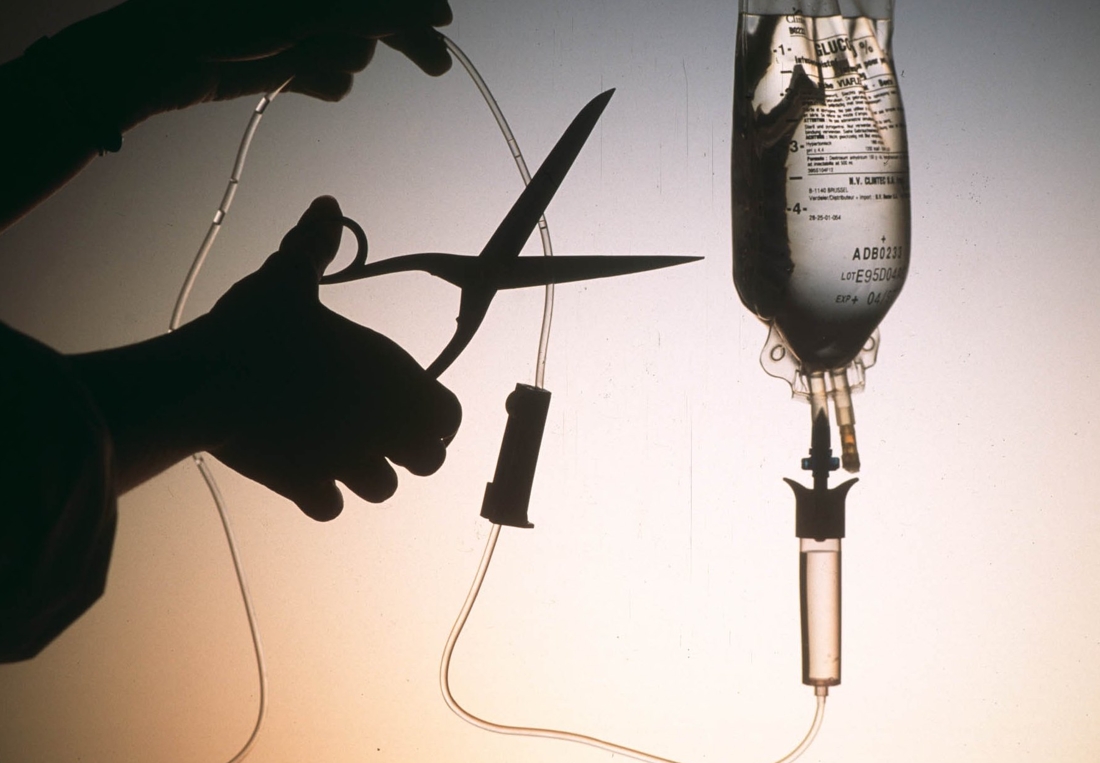

Ciò che sembra rendere, talvolta, la forma scritta indispensabile e obbligatoria è il tipo di trattamento sanitario a cui il paziente deve sottoporsi, soprattutto quando questo coinvolga, oltre al bene salute, anche altri diritti fondamentali della persona. (Basti pensare alle trasfusioni di sangue o di emoderivati, donazioni di organi, ecc.)

A riguardo mette conto segnalare che il consenso, anche quando è espresso in forma scritta, è comunque “integrativo e non sostitutivo del processo informativo”. In ogni caso, la formalizzazione del consenso non costituisce la dimostrazione certa che vi sia stato un consenso informato del paziente. Pertanto è opportuno disporre di una documentazione correttamente formata in grado di riferire sulla dinamica dei fatti.

Il documento attestante il consenso può consistere semplicemente in poche espressioni che indicano la natura della prestazione e gli elementi identificativi del medico/i che interverranno oppure in un formulario che può contenere anche l’informazione su possibili rischi, fornita peraltro con modalità che tengano conto degli eventuali riflessi psicologici negativi sul paziente.

In entrambi i casi, il documento deve essere redatto in un linguaggio semplice, evitando l’uso di una terminologia eccessivamente tecnica e ricorrendo, ove necessario, alla esemplificazione.

Al termine di tale procedura, il modulo di consenso sottoscritto dal paziente e dal medico responsabile dell’atto sanitario dovrà essere allegato e conservato all’interno di una documentazione (cartella clinica) di cui diverrà parte integrante.

Una copia della scheda informativa, come tutta la documentazione, potrà essere consegnata al paziente qualora ne faccia richiesta.

Il processo di acquisizione del consenso deve essere adattato allorquando l’atto sanitario è rivolto a: 1) paziente minorenne; 2) paziente interdetto o sottoposto ad un’amministrazione di sostegno; 3) paziente in condizioni di incapacità naturale, perché privo in tutto o in parte di autonomia decisionale o temporaneamente incapace di esprimere la propria volontà.

In quest’ambito si apre la grande problematica relativa all’informazione a terzi e al ruolo dei familiari nel processo informativo. Quest’ultimo trova spazio negli art. 30, 31 e 33 del Codice Deontologico in virtù dei quali “l’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto dall’art 9 allorchè sia in grave pericolo la salute e la vita degli altri.”

In presenza di paziente minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici deve essere espresso dal rappresentante legale: genitore o tutore.

Al di fuori di tali fattispecie, il consenso del paziente non può essere validamente sostituito da quello dei suoi prossimi congiunti, trattandosi di un atto personalissimo.

Ne consegue che l’intervento medico effettuato in violazione dell’obbligo di informazione o in assenza del consenso, determina un’attività arbitraria lesiva del diritto alla libertà della persona con conseguente responsabilità in capo al professionista.

Sulla natura di detta responsabilità sono state elaborate diverse tesi, argomentando talvolta in termini di responsabilità contrattuale (se il vizio dell’informazione rilevi sul piano dell’inadempimento contrattuale), altre volte di responsabilità extracontrattuale (se il vizio attiene alle trattative e, quindi, alla fase precedente la stipulazione del contratto).

In materia, nel corso degli anni, il pensiero della giurisprudenza nel corso degli anni si è evoluto.

Fino a qualche anno fa, si riteneva che la violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico costituisse causa di risarcimento del danno nella misura in cui si fossero verificati, a danno del paziente, eventi lesivi del proprio stato di salute a seguito di errore medico.

In questo modo l’obbligo di informazione si confondeva con l’obbligo di diligenza e non veniva adeguatamente tutelato il paziente ogniqualvolta, pur in presenza di un intervento medico correttamente eseguito, quest’ultimo non fosse stato preventivamente informato dal medico degli effetti indesiderati/collaterali che sarebbero scaturiti da quell’intervento.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza, ha chiarito definitivamente che la violazione dell’obbligo di informazione costituisce autonoma fonte di responsabilità in tutti i casi in cui dall’intervento scaturiscono effetti lesivi per il paziente, indipendentemente dal fatto che l’intervento sia stato eseguito correttamente e diligentemente.

A tal proposito, va detto che la Corte di Cassazione in una sentenza non troppo recente, ha stabilito che anche in caso di sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pure senza correlativa lesione del diritto alla salute per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, esiste uno spazio risarcitorio. Ciò è frutto della distinzione fra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione che costituiscono diritti autonomi, seppure intimamente connessi.

Secondo un orientamento dottrinario e giurisprudenziale, è risarcibile la lesione del diritto all’ autodeterminazione “ex se”, indipendentemente dal verificarsi di ulteriori pregiudizi.

Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità del medico per violazione del consenso informato, è del tutto indifferente se il trattamento sanitario sia stato eseguito correttamente o meno. Tale responsabilità discende, infatti, dall’aver tenuto una condotta omissiva rispetto ad un obbligo (c.d. di informazione) a cui il professionista avrebbe dovuto adempiere. La correttezza dell’esecuzione, invece, assume rilievo sotto un profilo diverso, cioè quello riconducibile alla “prestazione” del sanitario concretatesi nello svolgimento dell’attività di esecuzione del trattamento.

Si ricordino, inoltre, le sentenze della Cassazione civile, rispettivamente, del 26 Marzo 1981 n.1773 e dell’8 Agosto 1985 n.237, secondo le quali la violazione del dovere d’informazione dà luogo ad una ipotesi di responsabilità contrattuale.

Nello specifico si è disposto “che il contratto d’opera professionale si conclude tra il paziente ed il medico quando il professionista accetta, su richiesta del primo, di esercitare la propria attività professionale rispetto al caso presentatogli davanti.”

La prestazione del medico si divide in due fasi: una prima fase, c.d. diagnostica, volta a valutare l’opportunità o meno dell’intervento, e una seconda fase, c.d. terapeutica, che ha per oggetto l’intervento chirurgico. È solo al termine della fase diagnostica che sorge il dovere in capo al professionista di informare il paziente sugli eventuali rischi dell’intervento chirurgico, al fine di ottenere un consenso immune da vizi alla prosecuzione dell’attività professionale.

La giurisprudenza qualifica il dovere d’informazione non come obbligo pre-negoziale, ma come un vero e proprio dovere conseguente al contratto d’opera professionale già concluso.

Pertanto, il dovere d’informazione non può non rientrare nella struttura della complessa prestazione del medico derivante da contratto; di contro, nell’ipotesi di omessa informazione, la conseguenza diretta che ne deriva è la responsabilità di natura contrattuale che viene a configurarsi in capo al sanitario e, di riflesso, alla struttura per conto della quale egli agisce.

Muovendo dalle considerazioni appena esposte, appare evidente che l’informazione assurge a presupposto del riconoscimento del diritto alla libera autodeterminazione, di cui il consenso rappresenta pieno esercizio.

Il consenso si considera validamente manifestato se, oltre ad essere informato, risulta essere: 1) Personale, libero e consapevole; 2) Effettivo e manifesto; 3) Attuale; 4) Revocabile.

In ordine al primo punto, il consenso deve essere espressione di una scelta libera e consapevole del paziente, priva di qualsiasi condizionamento esterno che possa influenzare le sue scelte decisionali circa l’intervento medico a cui sottoporsi. Per essere libera è necessario che la volontà del paziente non sia viziata da: -errore: Esso si ha quando il destinatario del trattamento sanitario ignora, oppure conosce in modo sbagliato o insufficiente, situazioni determinanti ai fini della decisione; -violenza: consistente nella minaccia di un male ingiusto e notevole proveniente da un terzo soggetto che induce il paziente verso una decisione che, altrimenti, non avrebbe adottato oppure che avrebbe adottato in condizioni diverse; -dolo: si ha quando il paziente è indotto, mediante raggiri o inganni, ad optare per una scelta terapeutica che altrimenti non avrebbe fatto oppure che avrebbe fatto in condizioni diverse.

Tali scelte, infatti, devono provenire da un’interiore, autonoma e convinta riflessione ed essere espressione della responsabilità che ciascuno assume difronte a sé stesso e alla collettività di amministrare la propria salute e di gestire correttamente il proprio corpo.

Si considera legittimato a prestare il consenso il titolare dell’interesse protetto dalla norma, nel caso di specie il diritto alla salute (art.32 Cost.), purchè sia cosciente e capace di intendere e volere.

A questo punto viene in rilievo l’istituto della capacità di agire.

L’esercizio di tale capacità si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età e rappresenta la condizione di idoneità ad esercitare da solo, con il proprio volere, i diritti soggettivi di cui ciascuno è titolare e a prestare il consenso informato all’atto sanitario. L’essere titolare della capacità d’agire denota un certo grado di maturità, tale da far ritenere che il paziente sia in grado di esprimere, in prima persona, una volontà consapevole.

Pur tuttavia, il nostro ordinamento si preoccupa di disciplinare anche quelle ipotesi “derogatorie” in cui il soggetto che dovrebbe esprimere il proprio consenso, o anche una volontà contraria all’atto medico, sia impossibilitato ad esprimere una scelta consapevole, in quanto in stato di temporanea o permanente incapacità.

In siffatte ipotesi, è il legislatore che detta le condizioni e i limiti entro cui un soggetto terzo si sostituisce o affianca l’individuo incapace nel processo decisorio che lo riguarda e nella cura dei propri interessi. Basti pensare al minore di anni 18, all’interdetto o all’inabilitato.

Trattasi di ipotesi che, seppure differenti per alcuni aspetti, presentano dei punti di contatto specie nella parte in cui è prevista la nomina di un rappresentante legale, regolarmente nominato dall’autorità giudiziaria, quale misura di protezione posta a presidio di soggetti vulnerabili che versino in condizioni di incapacità, più o meno grave, tale da non essere in grado di provvedere da soli, ossia senza la cooperazione e l’assistenza di un altro soggetto, alla cura dei propri affari, bisogni ed interessi.

Ne discende che, in circostanze di questo tipo e relativamente alla questione del soggetto legittimato a prestare un valido consenso al trattamento medico- chirurgico, tenuto ad esprimere per conto del beneficiario il consenso o il dissenso a qualsivoglia trattamento sanitario proposto, con conseguente sottoscrizione della relativa documentazione, è il rappresentante legale che riveste la posizione di soggetto interlocutore del/i medico/i.

Questo principio trova spazio anche all’interno di alcune disposizioni, prima fra tutte la Convenzione di Oviedo del 4 Aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina la quale, all’art. 6, espressamente prevede che <<Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di una persona o di un organo designato dalla legge>>.

Volgendo ora l’attenzione al momento in cui l’interessato deve manifestare la propria volontà circa l’atto terapeutico, non può non emergere l’ulteriore caratteristica del consenso informato rappresentata dall’attualità dello stesso.

Prestato prima dell’esecuzione della prestazione, il consenso deve persistere per tutta la durata dello stesso fino al termine dell’intervento, rimanendo aperta la possibilità, in capo al paziente, di revocarlo in qualsiasi momento.

Tale caratteristica è funzionale all’esigenza di garantire la genuinità e l’effettività della volontà manifestata dal paziente, in quanto il consenso o il dissenso espressi a distanza di tempo dal trattamento medico da eseguire, potrebbero non rispecchiare più la reale volontà dell’interessato al momento dell’intervento. Se, infatti, nell’intervallo di tempo intercorso tra la manifestazione del consenso e l’attuazione dell’atto sanitario dovessero sorgere dei dubbi sulla persistenza della volontà, è opportuno ottenere dall’interessato la conferma di quanto era stato manifestato in precedenza.

Più problematica risulta essere la questione che potrebbe sorgere laddove il paziente non confermi la volontà di consentire al trattamento medico-chirurgico, ovvero nel caso in cui revochi tale volontà anche nell’immediatezza della procedura sanitaria che si sta ponendo in essere.

In entrambi i casi la conseguenza che ne deriva è l’astensione dell’operatore sanitario dal porre in essere qualunque tipo di trattamento terapeutico, in quanto il consenso costituisce una fondamentale condizione di legittimità dell’atto medico dalla quale, di regola, non si può prescindere.

Invero, il potere di revoca del consenso informato costituisce l’ultimo requisito, ma non meno importante, ai fini della validità dello stesso. Difatti, per costante insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, il consenso può essere revocato dall’interessato in qualunque momento, fino all’inizio dell’intervento.

Tale principio non è mai stato contestato: infatti, se si escludesse la possibilità di revocare il consenso si imporrebbe un trattamento sanitario come obbligatorio, al di fuori dei necessari presupposti ex art. 32Cost. co.2, e si entrerebbe in contraddizione con la ratio e con la natura del consenso informato. Infatti, poiché il paziente ha diritto di scegliere consapevolmente se e a quale trattamento medico sottoporsi, sarebbe incoerente e illogico negargli tale potere.

A questo punto occorre fare delle precisazioni in merito alla disciplina e alla natura della revoca. Nel Codice Civile non esiste una nozione e una disciplina generale di tale istituto. Pur tuttavia, vi sono singole previsioni normative (art. 15- 525- 1328 -1336 c.c.) che fanno menzione della revoca quale atto che conferisce ad un soggetto la possibilità di far venire meno, unilateralmente, un atto precedentemente posto in essere. Si tratta, dunque, di “un atto inteso ad eliminare l’originario negozio e, conseguentemente, l’effetto di questo.” L’effetto della revoca deve essere considerato retroattivo (ex tunc).

Il potere de quo deve essere esercitato nel tempo anteriore alla formazione del contratto con carattere vincolante; al contrario, non potrà essere consentito una volta che l’atto si sia perfezionato. Cosi, ad esempio, il paziente potrà revocare il consenso già prestato, purchè la prestazione medica non sia stata già intrapresa dal professionista o, in casi estremi, già portata a compimento.

Dunque, l’effetto che produce la revoca del consenso è lo scioglimento del contratto d’opera intellettuale stipulato fra medico e paziente con conseguente illiceità del trattamento sanitario effettuato contro tale divieto.

Tralasciando i motivi che si pongono, di volta in volta, alla base dell’atto di revoca, è opportuno sottolineare che il titolare di tale potere deve essere un soggetto che, oltre a decidere in condizioni di assoluta libertà, sia altresì pienamente capace di intendere e di volere, nonché in grado di comprendere gli effetti e le conseguenze di tale decisione. Qualora lo stesso versi in uno stato di incoscienza, troveranno applicazione le medesime disposizioni, in precedenza esaminate, in merito al consenso espresso da terzi.

2.1. (segue) LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: DEFINIZIONE E FONDAMENTI NORMATIVI.

Sulla scorta delle considerazioni testè svolte ed, in particolare, alla luce dell’enunciazione dei requisiti e dei principi che regolano l’istituto del consenso informato, nel corso degli anni, ci si è interrogati sulla possibilità di ammettere, nel nostro Paese, le direttive anticipate di trattamenti sanitari, specie quelle riguardanti il rifiuto alle cure, ossia i trattamenti di fine vita e sul come questi potessero conciliarsi con il consenso informato.

In particolare, il fulcro della questione ruotava attorno all’ammissione e al riconoscimento dell’efficacia delle suddette direttive, con riferimento tanto alla scelta di un trattamento sanitario a cui sottoporsi fra le diverse alternative proposte, quanto alla scelta di rifiutare e/o interrompere consapevolmente le cure indesiderate, fermo restando il limite dei trattamenti dannosi o eutanasici che, in alcun modo, possono trovare spazio nel nostro sistema.

Intorno al tema del c.d. “testamento biologico”, nel tempo, si è registrata una vera e propria evoluzione giurisprudenziale.

In una prima fase, l’orientamento di legittimità prevalente aveva mostrato un atteggiamento di radicale chiusura. Orbene, trattandosi di dichiarazioni di volontà espresse in ordine ad eventuali cure a cui essere o non essere sottoposti in futuro, la giurisprudenza creatasi in materia di requisiti del consenso (o dissenso) informato riteneva che, rispetto alle stesse, difettassero i caratteri propri del suddetto istituto e di cui si è detto in precedenza.

In particolare, posto che le DAT vengono redatte dal soggetto in un momento in cui è pienamente capace di intendere e volere, ma atte ad avere efficacia in un momento successivo ed eventuale allorquando questi non sarà più in grado di decidere, né, dunque, di confermare la propria scelta pregressa, le principali critiche avanzate nei confronti delle c.d. “advance decisions” muovevano dall’assunto che in esse non era possibile ravvisare i requisiti dell’attualità, della specificità e della revocabilità del consenso, giacchè un consenso manifestato “ora per allora” risultava del tutto “decontestualizzato” rispetto alla futura e ipotetica situazione nella quale avrebbe dovuto operare e perché espressione di una volontà non informata e non calibrata rispetto alla situazione reale.

Ed ancora, prive di specificità dal momento che tutti gli interventi sanitari sono, nella maggior parte dei casi, composti da molteplici atti medici –richiedenti differenziate e specifiche competenze professionali- che il paziente, di volta in volta, deve accettare con la conseguente difficoltà di prevederli ex ante, tanto più se tali dichiarazioni provengono da un soggetto che, allo stato in cui le rende, non presenta alcuna situazione patologica.

A ciò si aggiungeva la mancanza del diverso ed ulteriore requisito della revocabilità atteso che, se è vero che le dichiarazioni anticipate di trattamento sono finalizzate a consentire alla persona capace di far valere i propri desideri anche nel momento in cui dovesse sopravvenire una condizione di incapacità e che rispondono all’esigenza di questi di non restare in balia di altri in situazioni estreme, è del tutto evidente come il soggetto interessato, a causa dello stato sopravvenuto di incapacità, non sia più nella condizione di esercitare quel potere di revoca riconosciutogli dall’ordinamento e che presuppone, a monte, una piena capacità di discernimento. In altri termini, secondo l’orientamento di legittimità del tempo, non si poteva sostenere con certezza che l’interessato, se ancora capace, avrebbe voluto, nell’imminenza di un evento delicato o addirittura fatale, tenere ferma la volontà precedentemente manifestata. (in dubio pro vita)

Tuttavia, a questa iniziale chiusura seguì una coraggiosa apertura, in termini di riconoscimento ed efficacia delle direttive anticipate di trattamento, anche alla luce di fatti realmente verificatisi.

La svolta si è avuta intorno alla metà degli anni 2000, sulla scorta di quel filone ermeneutico che va sotto il nome di “interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche”, ovvero la rilettura dei dati normativi alla luce dei valori costituzionali, nel senso della valorizzazione della libertà di scelta del soggetto sottoposto al trattamento medico.

Oggi, infatti, ci troviamo in presenza di numerose sentenze che vanno nel senso opposto a quello in precedenza esaminato e, cioè, difronte a numerose pronunce assolutorie dal reato di omicidio colposo emesse nei confronti di medici che non praticano cure salvavita rifiutate dal paziente.

Pietra miliare sul punto, è stata la nota sentenza “Englaro” (n. 21748) emessa dalla Suprema Corte nel 2007.

Tale pronuncia riguardava il caso di una giovane donna che, a seguito di un incidente, fu costretta a vivere, per diciassette anni, in uno stato vegetativo fino alla morte avvenuta per disidratazione sopraggiunta a seguito dell’interruzione della nutrizione artificiale. La richiesta di interrompere l’alimentazione forzata era stata avanzata dai parenti della vittima perché considerata un inutile accanimento terapeutico da parte dei sanitari.

La vicenda in oggetto ha suscitato nel nostro Paese un acceso dibattito sui temi legati alle questioni di fine vita e rispetto alle quali, solo di recente, si è registrato un notevole e decisivo passo in avanti.

Dopo un lungo iter giudiziario, i giudici aditi hanno accolto l’istanza avanzata dai familiari dell’Englaro, sia per mancanza di possibilità di recupero della coscienza, sia per la volontà della ragazza orientata in questo senso, la cui ricostruzione è stata possibile grazie alle testimonianze rese da conoscenti e parenti della stessa.

In particolare, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha inteso riconoscere: 1) la “libera disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato capace di intendere e volere”; 2) il consenso informato quale fondamento di legittimità di qualsivoglia trattamento medico- chirurgico; 3) il consenso informato nella duplice accezione di esprimere una scelta tra le diverse possibilità di trattamento e la scelta di rifiutare la terapia, ossia di decidere in maniera consapevole di interromperla in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.

In altri termini, sempre con riferimento al caso Englaro, la Cassazione ha sancito un principio di diritto probabilmente molto equilibrato, in virtù del quale è possibile autorizzare, su richiesta di un rappresentante legale, l’interruzione di un trattamento sanitario allorquando ricorrano congiuntamente due circostanze: 1) la condizione di stato vegetativo del paziente che deve essere clinicamente apprezzata come “irreversibile” e, cioè, senza alcuna pur minima possibilità di recupero della coscienza e della capacità di percezione, secondo gli standard scientifici internazionali; 2) deve essere univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla personalità dello stesso e dai suoi convincimenti religiosi, culturali ed etici che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento.

In buona sostanza, si è evidenziato che uno Stato pluralistico, quale è il nostro, deve rispettare anche la scelta estrema di chi non voglia sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva di coscienza, e che perciò, l’ordinamento deve dare la possibilità di far sentire la propria voce, attraverso il rappresentante legale, all’individuo che abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato a sopravvivere solo grazie a terapie mediche.

La Cassazione, dunque, pronunciandosi sul caso Englaro ha affermato che la libertà di autodeterminazione in ordine alle cure mediche non può arrestarsi innanzi alle c.d. terapie salvavita.

Tesi ancor più chiaramente enunciata nella sentenza emessa il 16/7/2016 dal Tribunale di Cagliari sul caso di Walter Piludu, politico sardo ex Presidente della Provincia di Cagliari, affetto dal 2011 da sclerosi laterale amiotrofica. (SLA)

In particolare, a seguito della suddetta patologia, Piludu si trovava in condizioni di immobilità muscolo-scheletrica, tracheostomizzato con respirazione assistita, alimentato per via enterale mediante PEG, in grado di comunicare con riproduttore acustico attivato con sensore ottico. Nondimeno, dal punto di vista neurologico, Piludu era pienamente lucido e completamente capace di intendere e di volere, come attestato anche dalla struttura sanitaria che lo aveva in cura.

Tenuto conto della propria situazione medica, il politico sardo, già il 12 luglio 2012 aveva redatto una scrittura privata nella quale specificava che, in caso di perdita della capacità di autodeterminarsi a seguito dell’evoluzione della patologia, non gli venissero praticate cure invasive atte a prolungare la sua vita (respirazione assistita, dialisi, rianimazione cardio-polmonare, etc.) e fossero interrotte le cure già in atto. In seguito all’aggravarsi della sua condizione, che lo avevano portato alla necessità di essere sempre attaccato al respiratore artificiale, Piludu faceva redigere altre due scritture private, rispettivamente nel 2014 e nel 2015 in cui, temendo di non poter comunicare neppure con i movimenti oculari, dal momento che aveva progressivamente perso la capacità di parlare, delegava il proprio amministratore di sostegno a chiedere, in caso di tale incapacità, il distacco dal respiratore con sedazione terminale. Prima del verificarsi di tale condizione d’incapacità, in data 4 maggio 2016, Walter Piludu chiedeva alla ASL di Cagliari il distacco del ventilatore mediante sedazione.

A seguito dell’istanza depositata a fine Maggio 2016 presso il Tribunale di Cagliari, il Giudice tutelare, previa visita a domicilio del malato, trovando conferma delle manifestazioni di volontà dell’interessato, sulla base anche delle conclusioni del Pubblico Ministero, ha accolto il ricorso del Piludu, riconoscendogli il diritto di interrompere la ventilazione polmonare, previa sedazione antidolorifica.

Nel dettaglio, con la sentenza di cui sopra, il giudice adito ha consentito il distacco del respiratore nel pieno rispetto delle istruzioni operative ivi indicate: infatti, in accordo con il personale medico e infermieristico, ha statuito che tale attività doveva svolgersi “in hospice o in altro luogo di ricovero confacente” e con la somministrazione “di quei soli presidi atti a prevenire ansia e dolori e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo”. Ebbene, a parere dell’organo giudicante, le suddette modalità dovevano essere finalizzate a garantire un “adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona, prima, durante e dopo la sospensione del trattamento”.

Il 3 Novembre 2016, Walter Piludu muore secondo le proprie volontà.

Il percorso giuridico che viene utilizzato per motivare la pronuncia in esame appare essere molto lineare nella ricostruzione dei fondamenti giuridici e del contenuto del consenso informato. Consenso che, sottolinea e ribadisce il giudice, deve essere sempre presente in ogni fase della terapia e che comprende anche il diritto di rifiutare le cure pur in presenza del rischio reale o potenziale della vita.

Dunque, pur mancando nel nostro ordinamento una norma specifica sul fine vita, il Giudice ha individuato altre fonti del diritto dalle quali dedurre l’ampia portata del consenso informato, nonché la centralità del principio consensualistico nell’ambito del diritto alla salute.

In primo luogo, la “Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina” del 1997, approvata nell’ambito del Consiglio d’Europa, che, all’art.5, afferma l’assoluta permanenza del diritto del paziente a revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente fornito al sanitario. Tale Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 145 del 2001, seppure allo stato attuale risulta non ancora depositato presso il Consiglio d’Europa lo strumento di ratifica.

Il principio dell’autodeterminazione del paziente si rinviene poi nel Codice di Deontologia Medica, approvato il 15 Dicembre 2006, ove all’art.35 dispone che il medico è tenuto a non praticare alcun intervento o trattamento contro la volontà espressa mediante documentato rifiuto del soggetto pienamente capace.

Il giudice tutelare ha, infine, richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 21748/2007) che ha ricondotto nell’area del consenso informato anche il rifiuto delle terapie “in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”, senza che tale rifiuto possa essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia “per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte del paziente”.

Così argomentando, per la prima volta in giurisprudenza si è affermato che la volontà del paziente, attualmente capace di intendere e volere, è sempre sovrana, anche quando essa abbia ad oggetto l’interruzione di trattamenti meccanici di sostegno vitale e, quindi, non solo nei casi di accanimento terapeutico. Si è affermato inoltre che la volontà del paziente capace trova la sua fonte diretta nell’art. 32 co.2 della Costituzione, e – implicitamente – che non si pone quindi la necessità di un’integrazione attraverso la legge ordinaria per la disciplina delle modalità di attuazione. In definitiva si dice, quindi, che “la normativa costituzionale è suscettibile di diretta applicazione attraverso gli strumenti interpretativi previsti dall’ordinamento.”

E’ del tutto evidente che siffatta impostazione ben si concilia con la nuova dimensione della salute “non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere psico-fisico e, quindi, coinvolgente anche gli aspetti interiori di vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza”.

Invero, seppure il nostro ordinamento all’art. 32 riconosce e tutela la salute quale diritto di rilevanza costituzionale, non ammette un generale obbligo- dovere di cura come principio di ordine pubblico.

Rebus sic stantibus, nel diritto di ciascuno di disporre, lui e solo, della propria salute ed integrità personale, pur nei limiti previsti dall’ordinamento, non può che essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche lasciando che la malattia segua il suo corso naturale fino alle estreme conseguenze.

Ammettere e riconoscere il rifiuto delle cure come un diritto di libertà assoluta, appare essere assolutamente coerente con quel mutamento di prospettiva che ha riguardato il bene salute e secondo il quale questo non può essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o, peggio, dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto, trattandosi di una scelta che riguarda la qualità della vita e che, pertanto, solo lui può legittimamente fare.

Tale impostazione è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità più recente la quale, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che il diritto costituzionale di rifiutare le cure è opponibile erga omnes e, dunque, nei confronti di chiunque intrattenga con il paziente ammalato un rapporto di cura, a nulla rilevando se questi operi in una struttura sanitaria pubblica o privata.

Una siffatta manifestazione di volontà rende, quindi, doverosa la sospensione di mezzi terapeutici da parte del professionista, dal momento che fa immediatamente venire meno il titolo di legittimazione del trattamento sanitario, ovvero il consenso informato, costituente imprescindibile presupposto di liceità del trattamento sanitario medesimo.

Tale obbligo giuridico, prima ancora che professionale o deontologico, sussiste anche ove si tratti di trattamento di sostegno vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia o di suicidio assistito, bensì la scelta insindacabile del malato a che la malattia segua il suo corso naturale fino all’inesorabile exitus.

Difatti, la linea di demarcazione fra le due situazioni è rappresentata dal fatto che nei trattamenti eutanasici il sanitario pone in essere un comportamento eziologicamente inteso ad abbreviare la vita e che causa esso stesso la morte del paziente, differenziandosi in tal modo dal dissenso al trattamento sanitario manifestato dall’interessato.

Sulla questione un’autentica svolta è venuta realizzandosi con l’emanazione e la successiva entrata in vigore della Legge sul Biotestamento (Legge, 22/12/2017 n. 219, G.U. 16/01/2018 n. 12), recante “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”.

Invero, la suddetta normativa, oltre a contenere disposizioni circa le modalità di espressione e di revoca del consenso informato nell’ambito dei trattamenti medico- chirurgici e della cui rilevanza e funzione si è già ampiamente detto, ha affrontato la delicata tematica inerente le direttive anticipate di trattamento, nonché le condizioni e le modalità con cui le stesse vengono rese ed il cui scopo è quello di mettere l’individuo nella condizione di dichiarare il proprio orientamento sul c.d. “fine vita” nel caso in cui sopraggiunga una incapacità di intendere e volere.

Il testo normativo de quo si compone di otto articoli.

Agli artt. 1, 2 e 3 sono contenute le linee generali del consenso informato, quale atto prodromico alla realizzazione ed effettuazione di qualsivoglia trattamento sanitario, anche alla luce del diverso modo di intendere, oggi, la relazione medico-paziente.

Difatti, da una concezione meramente paternalistica, tipica del passato, ove tutte le decisioni in ordine ai trattamenti medici da eseguire erano rimesse alla discrezionalità del professionista, si è passati ad una visione paritaria, oltre che fiduciaria, del suddetto rapporto ed, in particolare, al riconoscimento di un ruolo centrale del paziente, in quanto esclusivo titolare del bene giuridico salute e, come tale, unico soggetto legittimato a manifestare le proprie idee e scelte in relazione alle sue condizioni psico-fisiche e ai trattamenti sanitari a cui sottoporsi e non, in linea con il combinato disposto degli artt. 2, 13 e 32 della Carta Costituzionale.

Segue poi l’enunciazione delle caratteristiche del consenso informato (attualità, specificità, revocabilità, ecc.), ovvero dei soggetti legittimati a prestarlo con un chiaro riferimento alla figura del rappresentante legale (genitore, tutore o curatore), quale soggetto terzo preposto ad esercitare quella facoltà che l’ordinamento giuridico riconosce al paziente e che non può da questi essere esercitata stante lo stato di incapacità in cui versa.

Ed ancora, vengono chiarite le modalità con le quali il consenso viene acquisito dai professionisti sanitari; difatti, una volta manifestato, il consenso informato confluisce nella cartella clinica del paziente divenendo così parte integrante dell’intera documentazione che la struttura sanitaria di riferimento ha l’obbligo di custodire anche dopo le dimissioni dell’interessato.

Gli artt. 5 e ss. si occupano, invece, delle direttive anticipate di trattamento.

Sul punto, mette conto segnalare come il legislatore, diversamente dal passato, abbia voluto non solo ammettere e riconoscere a chiunque la facoltà di esprimere “ex ante” le proprie convinzioni e preferenze in ordine ai trattamenti sanitari, anche in termini di dissenso o rifiuto degli stessi, ma ha altresì ammesso la possibilità per il paziente, pienamente capace, di nominare, mediante atto scritto, una persona di fiducia (c.d. fiduciario) in grado di rappresentarlo “ex post” nelle relazioni con il medico e la struttura sanitaria in genere e di far valere la sua volontà in precedenza manifestata, specie quella di non essere sottoposto ad un alcun trattamento terapeutico, ivi comprese “idratazione o alimentazione forzata e artificiale” in caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica celebrale irreversibile e invalidante.

Orbene, in siffatte ipotesi, il nostro ordinamento prevede che sia il soggetto coinvolto a prestare il consenso o il dissenso alla prosecuzione del trattamento medico o di singoli atti dello stesso come espressione di quella libertà di autodeterminazione, distinta ed autonoma rispetto al diritto all’integrità psico- fisica.

Una scelta di questo tipo fa sorgere in capo al sanitario il dovere di astenersi dal compiere qualsivoglia attività sanitaria, atteso che di fronte al rifiuto di cure opposto dall’interessato residua spazio solo per strategie persuasive, ma non coattive. Tuttavia, con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare il totale abbandono terapeutico; difatti, sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010.

Ciò posto, il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed, in conseguenza di quest’obbligo, è esente da ogni responsabilità civile o penale.

In ogni caso, il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Viene, altresì, stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria, pubblica o privata, garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei princìpi di legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e la formazione adeguata del personale.

Se questa costituisce la regola, l’eventuale atto di nomina del fiduciario ne rappresenta la deroga.

Ebbene, il paziente quando è ancora nel pieno delle sue facoltà mentali può validamente avanzare la richiesta di nomina di un rappresentante legale o procedere egli stesso alla suddetta nomina allo scopo di consentire a quest’ultimo di far valere la volontà del dichiarante e di attualizzare i desideri dell’ammalato, nonché di affiancare il/i medico/i nella decisione, specie se il paziente ha lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo.

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza più recente (Tribunale di Venezia 22 Dicembre 2010 e Tribunale di Reggio Emilia 24 Luglio 2012) la quale ha avuto modo di ribadire che il testamento di vita- se specifico, chiaro e calibrato alla situazione concretamente verificatosi- può rappresentare un valido supporto a favore del medico per orientare le sue decisioni secondo quanto avrebbe desiderato il paziente e per non andare incontro a situazioni paradossali dove sono tutti a decidere tranne il diretto interessato.

Quanto alla figura del fiduciario, deve trattarsi di un soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere. La nomina da parte del dichiarante non comporta l’automatica accettazione di questa da parte del fiduciario, dal momento che è necessaria un’accettazione espressa mediante la sottoscrizione delle DAT ovvero di un successivo atto che viene allegato a queste ultime.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente; di converso, il suo incarico può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia circa le convinzioni e le preferenze del disponente.

In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l’intervento del giudice tutelare.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

La ratio di questa previsione è legata all’avanzamento della scienza nei campi della medicina che, oggigiorno, è sempre più rapida e imprevedibile. Difatti, nel lasso di tempo tra la dichiarazione e la perdita della capacità è possibile che vengano alla luce nuove tecniche in grado di stravolgere gli esiti e di condurre a scelte totalmente differenti.

Circa la forma con cui vengono espresse le direttive anticipate di trattamento, viene stabilito che esse debbano essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata e sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1 circa la manifestazione del consenso informato, è previsto che, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Con le stesse forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo, la modifica o la revoca delle direttive in esame.

Seguono infine alcune norme che riguardano la pianificazione condivisa delle cure. In particolare, l’art.5 della novella prevede e disciplina la possibilità di definire e di fissare in un atto, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una “pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico”, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora l’ammalato venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Invero, l’interessato e – con il suo consenso – i familiari, il coniuge ovvero il convivente o una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di quanto stabilito in tema di consenso, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire e delle cure palliative.

A questo punto spetta al paziente esprimere il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.

L’atto di pianificazione delle cure può, in qualsiasi momento, essere modificato su richiesta del paziente.

3. DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: PUNTI DI FORZA E CRITICITA’.

Sebbene con la Legge n.219/2017 l’ordinamento italiano ha cercato di dettare una disciplina quanto più completa ed esaustiva in materia di “testamento biologico”, tuttavia alcuni punti del suddetto testo normativo hanno fatto assai discutere suscitando numerose polemiche, specie nel mondo cattolico.

In primo luogo, mette conto segnalare che sul tema delle direttive anticipate di trattamento sono state sollevate delle obiezioni di carattere generale.

Orbene, a parere di alcuni, seguire le disposizioni date da un paziente “ex ante” e, cioè prima che questo si trovi in una determinata condizione di salute, potrebbe rivelarsi controproducente per due ordine di motivi: il primo per la possibilità che il paziente non sia sufficientemente informato al momento della scelta, il secondo invece per l’impossibilità, da parte del paziente stesso, di conoscere cosa realmente desidererebbe qualora si trovasse in una condizione mai vissuta prima.

Per tali ragioni, eseguire le DAT potrebbe paradossalmente portare ad agire contro ciò che il paziente avrebbe realmente voluto.

Altre critiche si fondano sul sospetto che le direttive anticipate di trattamento potrebbero rappresentare il primo passo verso la legalizzazione dell’eutanasia attiva.

Un’altra obiezione muove dall’assunto che le DAT potrebbero non essere più rappresentative del reale volere del paziente se si considera il progresso che, nel corso degli anni, si è registrato nella scienza medica e che lascia ben sperare come anche in futuro potrebbero raggiungersi i medesimi risultati.

La legge approvata, tuttavia, cerca di prevenire questa eventualità stabilendo che «il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione».

Altro aspetto che più di tutti ha sollevato innumerevoli perplessità è quello relativo all’alimentazione e all’idratazione artificiale.

Nel dettaglio, le critiche che sono state sollevate riguardano quella parte del testo normativo in cui l’alimentazione e l’idratazione artificiale vengono equiparati agli altri interventi medici e, come tali, oggetto di un’eventuale interruzione se, nelle disposizioni anticipate di trattamento, il paziente ha manifestato una volontà orientata in questo senso.

Su punto non c’è un parere univoco nella comunità scientifica.

Basti pensare alla “Nuova Carta degli Operatori Sanitari” secondo la quale “la sospensione della nutrizione e dell’idratazione non giustificata può tradursi in un vero e proprio atto eutanasico, ma è obbligatoria nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria consistente nel procurare l’idratazione e il nutrimento del paziente”.

Anche il Comitato Nazionale di Bioetica alcuni anni fa aveva specificato che: «Per giustificare bioeticamente il fondamento e i limiti del diritto alla cura e all’accudimento nei confronti delle persone in stato vegetativo permanente, va quindi ricordato che ciò che va loro garantito è il sostentamento ordinario di base: la nutrizione e l’idratazione, sia che siano fornite per vie naturali, sia per vie non naturali o artificiali. Nutrizione e idratazione vanno considerati atti dovuti eticamente, oltre che deontologicamente e giuridicamente, in quanto indispensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base per vivere. Ed anche quando l’alimentazione e l’idratazione devono essere forniti da altre persone ai pazienti in stato vegetativo permanente per via artificiale, ci sono ragionevoli dubbi che tali atti possano essere considerati “atti medici” o “trattamenti medici” in senso proprio, analogamente ad altre terapie di supporto vitale, quali, ad esempio, la ventilazione meccanica. Acqua e cibo non diventano, infatti, una terapia medica soltanto perché vengono somministrati per via artificiale».

In altre parole, la bioetica è solita distinguere le terapie che hanno la finalità di contrastare una certa patologia e le cure di sostegno vitale che, invece, rispondono a delle esigenze che il corpo umano ha semplicemente in quanto tale, come la nutrizione, l’idratazione o l’igiene corporale.

Queste ultime sono considerate “mezzi proporzionati” e, quindi, non possono essere lecitamente interrotte, a meno che abbiano cessato di avere la loro efficacia o, comunque, siano diventate più dannose che vantaggiose per la salute del paziente, come nelle ipotesi in cui l’ammalato non è più in grado di assimilare correttamente il nutrimento o i liquidi che gli vengono somministrati. Al di là di questi casi particolari ed isolati, l’abbandono di queste misure viene considerato una eutanasia omissiva.

Cosi argomentando appare assai evidente come, con riferimento all’idratazione e all’alimentazione artificiale, la nuova disciplina abbia preso le distanze dal pensiero avallato dalla comunità scientifica.

Altra questione particolarmente spinosa riguarda il vuoto normativo in materia di obiezione di coscienza.

Trattasi di un diritto che per i medici e il personale sanitario è stato riconosciuto dallo Stato italiano a seguito dell’approvazione della legge sulla legalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza del 1978. Orbene, nella maggior parte delle democrazie occidentali l’obiezione di coscienza è riconosciuta dalla legislazione, in quanto rientra nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966.

Sul punto emerge come in nessuna parte del testo normativo appena approvato è dato scorgere la predisposizione di un’adeguata tutela del diritto all’obiezione di coscienza che i medici, che venissero al cospetto di una dichiarazione ritualmente approntata in ordine al rifiuto delle cure, potrebbero voler esercitare.

Il riferimento a tale istituto avrebbe, invece, dovuto essere contemplato espressamente, dato che un’esigenza di tutela simile si pone ogni volta che ad un soggetto è imposto di ottemperare ad un obbligo previsto dalla legge il cui contenuto appaia, all’insindacabile giudizio della sua coscienza morale, come radicalmente ingiusto. Si tratta di un diritto fondamentale che trova nella tutela costituzionale della libertà di pensiero e di religione il suo solido ed inaggirabile fondamento.

Ebbene, tutte le volte che la legge dispone obblighi che, in qualche modo, involgono il riferimento a beni considerati essenziali all’umana convivenza, sarebbe buona norma contemplare espressamente il diritto ad obiettare. Tutte le volte cioè che la legge preveda di ottemperare obblighi che implichino il cagionare direttamente (come nel caso dell’aborto), o indirettamente (come nel caso dell’interruzione della ventilazione meccanica o dell’alimentazione/idratazione artificiale a pazienti in stato vegetativo), la morte, il sanitario è legittimato, in forza di tale sua prerogativa fondamentale, ad inadempiere. Disporre diversamente, significherebbe attentare ai fondamenti ultimi dello stato di diritto, chiamato a tutelare la libertà interiore, sia esso di pensiero, di credo religioso o di altro tipo, al di sopra di ogni altro valore.

Il testo di legge in esame, al contrario, sembra, anche rispetto a questo aspetto, aver adottato una direzione dispositiva opposta, laddove ha contemplato nell’articolo 1, comma 9, che “ogni struttura pubblica o privata (dunque anche quelle appartenenti alla Chiesa cattolica o di ispirazione cattolica), garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta applicazione dei principi di cui alla presente legge”.

In altri termini, la nuova legge non contiene alcun riferimento volto a riconoscere ai medici e alle strutture sanitarie, specie quelle cattoliche, la facoltà di esercitare, a fronte di una disposizione anticipata di trattamento, il suddetto diritto di cui gli stessi sono titolari e che si traduce nel rifiuto da questi opposto di adempiere ad un obbligo giuridico perché contrario ai propri convincimenti etici e religiosi.

Pertanto, è indubbio che la legge sul biotestamento, sebbene da un lato tuteli il diritto alla salute, alla dignità e soprattutto all’autodeterminazione del paziente, dall’altro lato non garantisce la medesima tutela a quanti svolgono la professione sanitaria dal momento che, dato il vuoto legislativo, agli stessi non viene assicurato il rispetto delle loro posizioni di coscienza.

Tuttavia, sulla questione e sulle altre obiezioni di carattere generale testè esaminate si sta cercando di porre rimedio al fine di voler contemperare la necessità di applicare fedelmente le nuove disposizioni con le altrettanto fondate esigenze di assicurare agli operatori sanitari il rispetto dei loro convincimenti etici e morali, nonché gli insegnamenti provenienti dal mondo cattolico e che sono alla base di quel dibattito che, allo stato attuale, risulta ancora aperto.

CAPITOLO II

LE DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

Sommario: 1.2. L’amministratore di sostegno: natura e ambito applicativo. 2.2. (segue) Il rifiuto delle cure da parte di pazienti in stato di incapacità: il ruolo del fiduciario.

1.2. L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: NATURA E AMBITO APPLICATIVO.

L’amministratore di sostegno, introdotto nel nostro ordinamento per l’effetto della Legge n. 6 del 2004, è un istituto diretto a proteggere, “con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”.

La suddetta normativa ha inserito la parte fondamentale della disciplina del nuovo istituto nel codice civile ed, in particolare, agli artt. 404- 413, collocati prima delle disposizioni inerenti i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, quest’ultimi lasciati in vigore dalla novella, se pur con taluni adattamenti che hanno riguardato in particolare gli artt. 414 e 417 c.c.

La legge del 2004 ha segnato il punto di arrivo di un acceso dibattito che, nel corso degli anni, ha interessato studiosi e giuristi.

Più specificatamente, già a partire dagli anni 70 del secolo scorso, si sentiva l’esigenza di intervenire, mediante un progetto di riforma, su quelle disposizioni del codice civile inerenti le misure di limitazione della capacità d’agire, atteso che era emerso un diffuso orientamento critico nei confronti degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione perché considerati sproporzionati rispetto alle effettive esigenze di protezione della maggior parte delle persone prive di autonomia in quanto dirette a produrre un effetto incapacitante assai incisivo e dalla portata tanto vasta. Altri motivi di perplessità riguardavano il procedimento volto ad ottenere l’interdizione o l’inabilitazione giudicato da molti eccessivamente lento ed oneroso.

Ciò posto, si sentì l’esigenza di introdurre, per mezzo di un apposito intervento legislativo, un nuovo strumento che fosse, rispetto a quelli tradizionali, maggiormente flessibile e, soprattutto, più rispettoso delle esigenze di cure anche della persona.

Invero, nell’ottica del legislatore il nuovo istituto è stato pensato come un rimedio alternativo e non sostitutivo di quelli tradizionali idoneo a delineare, congiuntamente a questi, un sistema di protezione in grado di offrire a chiunque si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quei principi di “flessibilità” e “proporzionalità” tipici dell’istituto in esame.

Ebbene, l’amministrazione di sostegno ha la finalità di mantenere al soggetto, pur totalmente privo della capacità di intendere e volere e quindi di autonomia, un minimo spazio di “capacità di agire”, atteso che tale misura di protezione non deve essere utilizzata per privare il beneficiario di un grado di capacità maggiore di quello che appaia strettamente necessario per la cura degli interessi patrimoniali e personali del medesimo. Di contro, l’interdizione deve adottarsi tutte le volte che, per le condizioni fisiche, psichiche e di vita di relazione del soggetto totalmente incapace, non si ravvisino oggettivamente nemmeno “spazi minimi” di autodeterminazione e si imponga una permanente e completa sostituzione del rappresentante legale anche nell’assolvimento dei più banali atti di vita quotidiana.

Da ciò si evince che il discrimen fra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti posti a presidio dell’incapace sia qualitativo e non quantitativo, tale per cui spetta al giudice individuare quale strumento di protezione adottare previo giudizio di idoneità dello stesso ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando e, cioè, alla sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie concreta. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso delle altre misure di protezione non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie con questo il suo “best interest”.

Ne consegue che, rispetto agli istituti preesistenti, l’amministrazione di sostegno costituisce uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto ed il cui ambito di applicazione va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Peraltro, al fine di individuare l’ambito di applicazione del suddetto istituto, in primo luogo bisogna tener conto del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario. Si tenga presente che questi non è un soggetto incapace e, come tale, ha la possibilità di compiere anche autonomamente atti giuridici, salvo quelli di competenza esclusiva del rappresentante legale e di quanto espressamente specificato nel decreto di nomina.

Si coglie in tal modo, la residualità degli istituti tradizionali, i quali, a seguito dell’entrata in vigore della legge nel 2004, sono relegati al ruolo di extrema ratio. Siffatta impostazione ha trovato conferma anche in una pronuncia della Suprema Corte la quale ha ribadito che “il giudice di merito può ricorrere alle ben più incisive misure dell’interdizione e dell’inabilitazione solo o se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace un’adeguata protezione”. E’ chiaro che la valutazione della conformità di una misura protezionistica alle esigenze dell’individuo viene effettuata dal giudice di merito con particolare riguardo alla gravità e alla durata della malattia, alla natura e alla durata dell’impedimento, nonché al tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario.

A questo punto, occorre analizzare le condizioni al verificarsi delle quali il giudice procede alla nomina dell’amministratore di sostegno e, conseguentemente, merita di essere attenzionato il relativo procedimento di nomina.

In ordine alle condizioni personali del beneficiario, è opportuno evidenziare come l’istituto de quo, ai sensi dell’art. 404 c.c., non presuppone necessariamente una condizione di infermità mentale, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica che, in alcun modo, incide sulle capacità psichiche del soggetto e che si traduce nell’incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi.

Inoltre, da una lettura testuale della norma, si evince che le suddette condizioni non devono essere necessariamente permanenti, ben potendo le stesse avere il carattere della temporaneità.

Sulla scorta di tali considerazioni, destinatario della suddetta misura di protezione può essere tanto l’adulto in difficoltà, quanto il soggetto semplicemente “vulnerabile” o debole.

Con riferimento all’espressione “soggetto vulnerabile”, mette conto segnalare come questa sia di matrice europea, atteso che il nostro ordinamento non conosce tale concetto, nonostante del termine si trovino diverse tracce nella giurisprudenza italiana. Invero, la Suprema Corte, nel tipizzare determinate fattispecie delittuose, ha qualificato come “persona vulnerabile” un individuo particolarmente indifeso. Ne deriva che sotto il concetto di vulnerabilità sono sussumibili tutti quei soggetti che presentino una decadenza psico-fisica o un affievolimento delle capacità cognitive e relazionali, talvolta legate all’avanzare dell’età, che impedisce loro di agire in piena autonomia e, conseguentemente, di curare e tutelare i propri interessi.

Ne consegue che, specie con riferimento agli anziani, l’amministrazione di sostegno è preferita agli istituti tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma anche su quello etico-sociale per il maggior rispetto della dignità dell’individuo al quale, stante la flessibilità e la duttilità della misura di protezione adottata, viene comunque assicurata la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. “contrattualità minima”, attraverso il riconoscimento allo stesso della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Pertanto, in conformità al dato legislativo, la nomina di un amministratore di sostegno presuppone una disabilità “latu sensu” da cui discendono una serie di bisogni, attuali ed effettivi, cui far fronte. Ciò posto la misura di protezione in esame mira a sopperire a lacune nella sfera di autonomia del soggetto non colmate dalla fisiologica e naturale rete di protezione rappresentata dagli affetti o dalle misure di assistenza sociale.

In ordine alla scelta dell’amministratore, posto che il criterio fondamentale seguito dal giudice è quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiaria, egli generalmente viene scelto fra il coniuge o la persona stabilmente convivente col beneficiario. In subordine, l’art. 408 c.c. elenca un novero di prossimi congiunti, ovvero parenti entro il quarto grado ed, infine, il soggetto designato dal genitore con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Tuttavia, l’indicazione ex art. 408 c.c. non riveste un ordine preferenziale, né un carattere assoluto. In particolare, l’elencazione contenuta nella norma di cui sopra non deve essere considerata in alcun modo esclusiva, dal momento che l’organo giudicante ha la facoltà di scegliere e, conseguentemente, nominare soggetti diversi da quelli indicati ove ricorrano gravi motivi o valide ragione che potrebbero determinare un conflitto di interessi.

Venendo ora all’esame del procedimento di nomina, occorre evidenziare come questa avvenga mediante l’emanazione, da parte del giudice tutelare, di un decreto redatto secondo criteri di chiarezza, precisione e completezza.

Invero, con riguardo al contenuto di siffatto provvedimento, la legge impone che esso, oltre alle generalità del beneficiario e dell’amministratore, debba contenere l’elenco degli atti che il beneficiario può compiere autonomamente, nonché di quelli che richiedono l’assistenza dell’amministratore, ovvero di quelli che possono essere compiuti esclusivamente da questi.

Per quanto concerne i tempi e le concrete modalità operative della misura, giova precisare che essa deve essere modellata sulle specifiche esigenze e necessità del beneficiario, tenuto conto anche delle sue opinioni e dei suoi desideri in un’ottica che pone al centro l’interessato e le sue reali condizioni.

Ciò vuol dire che tutte le misure di protezione giuridica a tutela dell’adulto incapace devono essere improntate ai principi di proporzionalità e temporaneità in virtù dei quali la stessa, oltre a doversi adattare alle condizioni individuali di ciascuno, deve essere applicata per il più breve tempo possibile e, cioè, per il tempo necessario ad assistere il beneficiario con conseguente potere di revoca da esercitare allorquando vengono meno le condizioni che rendono necessario il ricorso alla misura di cui si discorre, ovvero quando la misura precedentemente adottata risulta essere inidonea ad assolvere le funzione sue proprie rendendo così necessario il ricorso e l’applicazione di una misura di protezione differente.

In conclusione, mette conto segnalare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 424 e 379 c.c., l’ufficio dell’amministratore di sostegno è gratuito.

Tuttavia, il giudice tutelare può riconoscere e assegnare al tutore un’equa indennità considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione. Ebbene, la suddetta indennità non rientra nel novero dei compensi a carattere retributivo dal momento che la somma concessa all’amministratore non lo paga delle attività svolte, bensì delle attività e delle occasioni perse, nel senso che lo ristora di un pregiudizio al patrimonio verificatosi in conseguenza della dedizione e dell’impegno profuso nei confronti e a favore dell’incapace.

2.2. IL RIFIUTO DELLE CURE DA PARTE DI PAZIENTI IN STATO DI INCAPACITA’: IL RUOLO DEL FIDUCIARIO.