Eutanasia: questione di vita o di morte?

Sommario: 1. Premessa – 2. Questioni di legalità – 3. L’omicidio del consenziente in diritto penale – 3.1. Segue: il caso Welby

1. Premessa

Connesso al problema dell’aborto vi è quello dell’eutanasia, ovvero l’interruzione di una vita umana nei confronti di un soggetto già esistente nella realtà.

Su questo punto, il problema è, per certi versi molto meno complesso. Essendo infatti in gioco una vita umana a tutti gli effetti, la questione è facilmente riassumibile nel concetto: «La vita è un bene supremo».

Un’affermazione questa che per un credente è legata al dono della vita, che viene direttamente dal Dio Creatore, e per un laico al rispetto della libertà e della dignità umana, ma che allo stesso tempo si trova in sintonia anche nel nostro ordinamento.

La visione della dottrina cristiana in proposito, è pressoché la stessa vigente in tema di aborto. Il che risulta più che palese: se viene condannata una tecnica che impedisce la nascita di una persona non ancora esistente nella vita terrena, a fortiori deve esser punito qualcosa che mette fine ad una vita già iniziata.

Di conseguenza, l’eutanasia si pone in contraddizione col principio fondamentale dell’indisponibilità del diritto alla vita, essendo nata da un’ideologia che rivendica all’uomo il pieno potere sulla morte e che affida assurdamente ad un essere umano il potere di decidere chi debba vivere e chi no. La vita è un dono di Dio, non soggetto alla determinazione e alla decisione di alcuno, inclusa la stessa persona malata, la quale mantiene tutta la sua piena dignità per tutto il corso vitale, fino alla sua naturale conclusione.

In particolare, si è espresso a riguardo il concilio Vaticano II, sancendo espressamente che «nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere umano innocente […] nessuno può chiedere questo gesto omicida per se stesso o per altri […] nessuna Autorità può legittimamente imporlo né autorizzalo».

Il concetto base è, dunque, abbastanza elementare: se nulla può e deve interferire con il dono del Signore, allora nessuno può, con violenza, interrompere una vita.

Qui la legge italiana fa un po’ fatica nel condividere tale teoria. Come infatti si vedrà più avanti, la tecnica eutanasica è soggetta a diversi dibattiti in fatto di liceità, e non di rado si verificano situazioni drammatiche e tragiche che ammettono questo taglio letale.

Infatti, non sono poche le persone che da sempre chiedono di essere ”aiutate” a morire, volendo porre fine alla loro esistenza terrena un inevitabile supplizio finale. Ciò costituisce, secondo alcuni studiosi, l’espressione di un desiderio che non si pone in conflitto con i diritti e l’altrui libertà, ma che trae origine da un imperativo individuale che appartiene all’affermazione delle libertà dell’individuo.

2. Questioni di legalità

Il nostro codice penale vigente, diversamente da quello del 1889[1], prevede un vero e proprio divieto alla pratica dell’eutanasia[2]. Sebbene infatti la disciplina non sia espressamente codificata la si può desumere da due articoli in particolare:

– art. 579: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni»[3]

– art. 580: «Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualunque modo l’esecuzione, è punito […] con la reclusione da cinque a dodici anni»

Le presenti disposizioni alludono chiaramente alla pratica dell’eutanasia passiva. Ed è proprio da qua che si può ben desumere l’intenzione del legislatore di proteggere il bene-vita nei confronti di una persona già esistente, in quanto di maggiore rilevanza rispetto alla ”vita” di un semplice feto.

Eppure, ciò nonostante non sono mancate, anche in questo caso, alcune diatribe giurisprudenziali sulla questione della punibilità o meno verso chi attua tale pratica[4]. A partire dagli anni ’70 si è assistito ad un movimento intellettuale che, sotto la spinta di nuove e più pressanti esigenze, ha inteso esprimersi favorevolmente rispetto alle pratiche eutanasiche, o almeno a parte di esse. Ciò nella convinzione che sia più giusto anticipare il momento della morte[5], quando questa sia ormai imminente o quando le condizioni di esistenza diventino inaccettabili, al punto da poter affermare che la morte è meglio della vita[6].

Alla base delle posizioni pro e contro l’eutanasia, vi è una diversa concezione dell’uomo e della vita, che ha portato senza difficoltà ad affermare la liceità di ogni sua forma. Come insegnatoci in diverse occasioni dalla storia, vi sono stati dei momenti in cui imperava una concezione ”utilitaristica” dell’uomo, considerando quest’ultimo sotto un profilo prevalentemente materialistico. Egli in questo contesto assume valore solo in quanto parte integrante della società e dei suoi meccanismi economici, finendo cosi per assumere la valenza di ”meccanismo” della società: si comprende così come sia possibile sostituirlo e, dunque, praticare tanto l’eutanasia eugenica con la finalità di selezionare la razza, quanto quella economica, consistente nella eliminazione di soggetti incurabili, invalidi, vecchi, al fine di tagliare la spesa pubblica. Sostanzialmente, viene quindi praticata una sorta di eutanasia cosiddetta ”collettivistica”.

Con il passare dei decenni tuttavia, tale concetto di eutanasia è andato man mano ad affievolirsi, anche in merito ai principi immorali cui si ispiravano, come il razzismo.

Si è infatti osservato che un problema così importante non può essere affrontato considerando l’uomo come strumento della società o di chissà quale meccanismo economico: egli deve essere considerato nella sua complessità, quindi anche nell’aspetto spirituale. Ed è proprio questa una tra le maggiori conquiste della mente umana, quella di aver attribuito all’uomo una posizione di centralità, considerandolo non più un mezzo ma un fine da realizzare. Nasce così il concetto di «sacralità della vita», che escludendo qualunque margine di disponibilità della stessa, ha portato ad assumere una posizione di contrarietà ad ogni forma di eutanasia[7].

Dunque, le più comuni forme eutanasiche in vigore oggi sono di indole individualistica, essendo attuate per motivi altruistici o pietosi.

Non sono mancate però, anche a seguito di tale cambiamento, delle linee di pensiero opposte, basate su una concezione diversa di quella della sacralità, definita come «Teoria della qualità della vita».

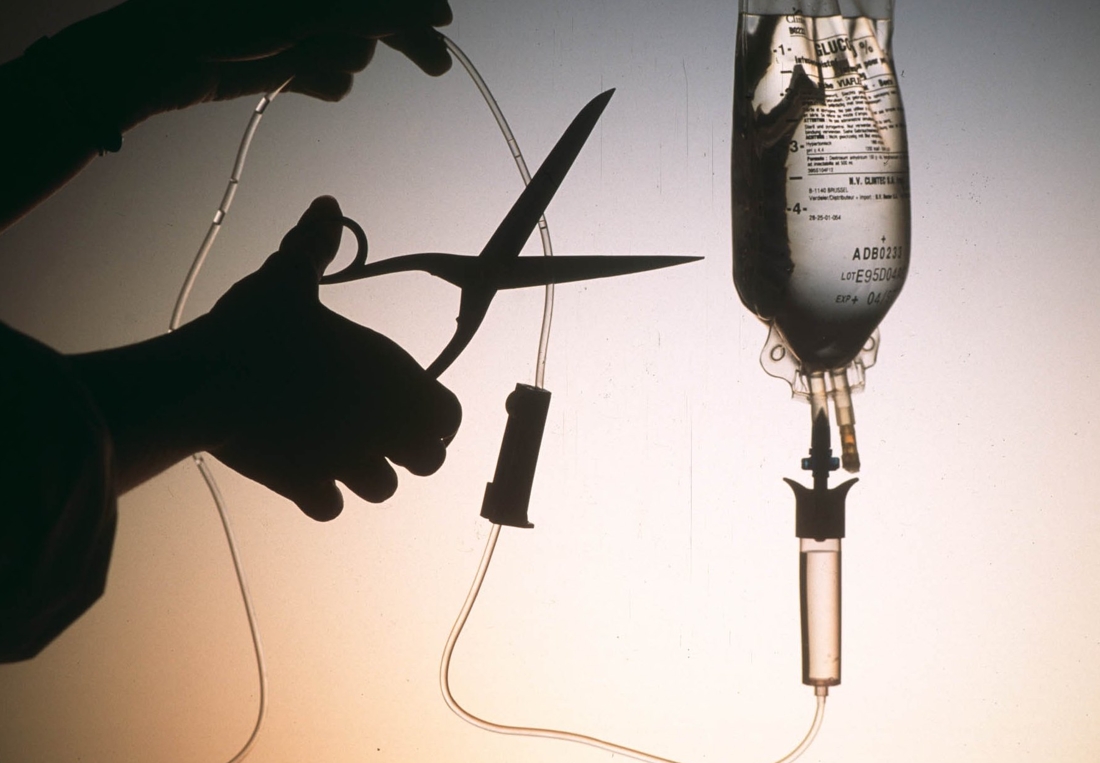

Tale tesi assume delle posizioni più elastiche, le quali da un lato escludono la liceità dell’eutanasia attiva, e dall’altro tendono ad ammettere le forme di eutanasia passiva. La prima indica l’intervento (condotta commissiva) di un terzo finalizzato ad anticipare il momento del decesso. La seconda ricorre nelle ipotesi di interruzione del trattamento terapeutico (condotta omissiva), in quanto non più utile alla guarigione del paziente, da cui consegue la morte ovvero un’anticipazione della dipartita dell’interessato, il quale viene ”accompagnato” tramite l’ausilio di farmaci antidolorifici. In quest’ultima ipotesi, si ritiene generalmente, che la condotta del terzo sia omissiva; tuttavia, esistono dei casi in cui la corretta qualificazione in termini di azione od omissione è assai dibattuta in dottrina. La questione è incentrata sulla rilevanza o meno del consenso del malato alla propria soppressione ovvero all’interruzione del trattamento terapeutico, che vedremo più dettagliatamente nel seguente paragrafo.

In merito all’attuale legislazione, il problema dell’eutanasia consensuale è dovuto principalmente alla verifica della sussistenza o meno, nel nostro ordinamento giuridico, della possibilità di disposizione del proprio corpo.

Le norme da osservare a riguardo sono essenzialmente tre.

– L’art. 5 c.c. dispone che «gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume»

– L’art. 3 Cost. precisa l’obbligo di «rimuovere tutti quegli ostacoli che […] impediscono il pieno sviluppo della persona umana»

– L’art. 32 Cost. tutelando a pieno titolo il diritto alla salute, prevede che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, [la quale] non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»

Ebbene, in presenza di questi elementi, può costituirsi una vera e propria forma di eutanasia?

A favore della prima tesi, si evidenzia quanto segue.

Analizzando anzitutto la portata dell’art. 5 c.c. la condotta di chi chiede l’interruzione la terapia, così consentendo di cagionare l’evento morte, ben si potrebbe inquadrare come un atto volto a causare una «diminuzione permanente dell’integrità fisica», e come tale sarebbe da considerarsi vietato a nulla rilevando la volontà del paziente. È invero sostenuto in giurisprudenza che, non essendo l’uomo dominus membrorum quorum, debba ritenersi vietata qualunque alterazione del corpo incidente in modo apprezzabile, sia temporaneamente che definitivamente, sul valore dell’individuo[8]. E non vi è dubbio che l’interruzione o l’alterazione della terapia influisce in maniera estremamente negativa sul soggetto de quo.

Altresì, la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza non sarebbe coerente con la tutela dell’interesse pubblico, che sicuramente deve esser considerato maggiormente rispetto a quello individuale. Tale possibilità infatti si pone in contrasto con il dettato dell’art. 3 Cost. in quanto la pratica eutanasica, seppur consensuale, costituisce una sorta di ”ostacolo”, non consentendo al soggetto di svilupparsi. Elemento questo che giustificherebbe la previsione di forti limiti ad affermate libertà.

Per quanto riguarda l’art. 32 Cost. esso fa esclusivo riferimento al divieto di trattamento sanitario obbligatorio, non specificando alcunché sulla decisione o meno di morire. Ne consegue che, non essendovi il diritto del soggetto a decidere o meno della propria vita, pur potendo liberamente decidere di rifiutare la cura, il sanitario sarebbe tenuto ad agire secondo scienza, essendo tale decisione più favorevole sia per la posizione del soggetto sia per la tutela dell’ordine pubblico. Non a caso, la salute viene salvaguardata sia come «diritto fondamentale dell’individuo» sia come «interesse della collettività»: da questi incisi si può ben dedurre che il suddetto diritto sia da tutelare comunque, non essendo in ballo la sola figura del malato ma quella di più persone al contempo.

In base a queste considerazioni, la mancata adesione alla richiesta di interrompere la terapia, in quanto inquadrabile come una sorta di eutanasia attiva consensuale, comporterebbe una responsabilità in capo all’agente.

La presente prospettiva, però, vacilla.

Da una migliore analisi dei vari principi costituzionali, si evidenziano in verità, diverse affermazioni di libertà individuale che, tramite una succinta decodificazione, prevederebbero la prerogativa di ognuno a decidere per conto proprio.

In primo luogo, non sarebbe da escludersi del tutto un ”diritto” a porre fine alla vita.

Con il diritto a rifiutare la cura, vi sarà sì l’eventualità dell’aggravarsi della malattia nonché il rischio di morire; ma quest’ultimo punto non è tuttavia sufficiente per insistere nella terapia nonostante la contrarietà del soggetto passivo. Se così fosse, si avrebbe una significativa violazione all’art. 32 Cost. venendosi a creare quella situazione conosciuta in ambito medico-sanitario come «accanimento terapeutico», tassativamente vietato soprattutto a seguito dei molteplici interventi giurisprudenziali, che da sempre sostengono la tutela della libertà di autodeterminazione.

Del resto, appare facilmente intuibile la piena sussistenza della stessa, in merito proprio a tale articolo. Se infatti viene espresso il diritto a non curarsi, la condotta di chi esegue comunque le cure risulta palesemente contraria, indipendentemente dallo scopo che si intenda perseguire.

Altresì, la norma dell’art. 32, parla di «diritto», e non di «dovere» alla salute. Quindi, nell’eventualità che il soggetto, a prescindere dalle circostanze, decida di non avvalersene, la sua condotta è da considerarsi legittima, non essendovi l’obbligo ad esercitare un proprio diritto.

Non sarebbe neanche di ostacolo la disposizione dell’art. 5 c.c. poiché, si ritiene, non consisterebbe in un divieto vero e proprio, limitandosi a disciplinare una prerogativa ammessa.

Secondo un’autorevole dottrina, tale norma, considerata spesso il maggior ostacolo, deve essere rivista alla luce di un importantissimo parametro, quello dell’art. 13 Cost. che prevede l’inviolabilità della libertà personale. E poiché si tratta di una norma di rango superiore, non essendo contenuta nel codice civile ma nella Carta Fondamentale, assume anche valore superiore rispetto al citato art 5.

Da un confronto tra questi due articoli ne consegue il principio della liceità e del pieno diritto di compiere tutti quegli atti che non sono contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume[9]. E non essendo tuttora consolidato che la decisione di non curarsi –– e quindi in un certo senso, di morire –– sia da considerarsi addirittura contraria a disposizioni legali, non sarebbe da condannarsi neanche la posizione di chiunque rispetti tale volontà, praticando eventualmente un atto doloso o colposo che ponga fine alla vita del soggetto passivo.

Ciò basterebbe anche ad escludere la teoria del contrasto con l’art. 3 Cost. non inquadrandosi una vera e propria condotta ostacolante allo sviluppo della persona[10].

Confrontando inoltre, l’art. 13 con l’art. 32, si avrebbe un corollario applicativo secondo il quale, la scelta di accettare oppure rifiutare la terapia costituisce una decisione individuale, magari svantaggiosa o non condivisibile, ma pur sempre inviolabile. Decisione che, sotto certi aspetti, non comporterebbe neanche un vero e proprio ”danno” a terzi, essendo esercitata esclusivamente su se stessi. Pertanto, non dovendosi tutelare il diritto alla salute della collettività, un trattamento sanitario non può essere oggetto di imposizione[11].

A sostegno di tutte queste argomentazioni, un importante orientamento del Consiglio di Stato, sollecitato dalla giurisprudenza di legittimità, non solo ha confermato codesta posizione, ma ha sostenuto addirittura che sussiste una notevole «incompatibilità» tra il diritto a rifiutare le cure e la pratica di una eutanasia vera e propria. Questo perché il rifiuto di curarsi è un diritto di libertà assoluto, efficace verso chiunque intrattenga con il malato il rapporto di cura, e la cui manifestazione rende doverosa la sospensione dei mezzi terapeutici[12].

Conclusione: non si avrebbe in tal caso una vera e propria forma di eutanasia, ma il semplice soddisfacimento di un diritto riconosciuto al malato.

3. L’omicidio del consenziente in diritto penale

Un particolare punto di contrasto tra i vari orientamenti in tema di eutanasia, è dato dalla rilevanza che può assumere o meno il consenso del soggetto passivo.

Per «consenso» si intende quella manifestazione di volontà, intesa come la possibilità di comprendere obiettivamente la particolare condizione in cui ci si trova e, conseguentemente, prendere una determinazione in merito.

Sebbene la lettera dell’art. 579 c.p. parli chiaro, stabilendo la punibilità per chi cagiona la morte anche se col consenso del soggetto interessato, essa si scontra con altre norme che, tecnicamente, sarebbero in contrasto con essa.

La più importante tra queste è senz’altro quella dell’art. 50 c.p. che prevede espressamente l’impunibilità verso chiunque «lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne».

Mettendo tali norme a confronto, da un primo sguardo è possibile notare come esse siano ben applicabili nei confronti di chi compia tale procedura. Se infatti il soggetto de quo cagiona la morte di un uomo «con il consenso di esso», integrando così gli estremi dell’art. 579 c.p. in effetti lede un diritto con l’esplicita autorizzazione del suo titolare. Elemento questo che sarebbe ex se sufficiente ad escludere la responsabilità, in quanto coerente con il dato letterale dell’articolo 50 c.p.

Ebbene, se da un lato vi è una norma che esonera il soggetto dalla responsabilità per reato di omicidio del consenziente, dall’altro lato ce n’è un’altra che invece condanna la medesima condotta. Si porrebbe dunque, un problema di non poca importanza, non potendo a prima vista prevalere l’una sull’altra.

Ne scaturisce di conseguenza un notevole contrasto, che apparentemente non porterebbe ad alcuna conclusione, potendo trovare luogo sia l’una che l’altra norma. Contrasto che però, non è durato a lungo, essendo stato più volte risolto dalla giurisprudenza di legittimità senza tanta fatica: in caso di morte del consenziente, si applica la norma dell’art. 579 c.p.

A favore di questa tesi, militano i seguenti argomenti.

Primo rilievo.

Dando un sguardo alla collocazione degli artt. 50 e 579 all’interno del codice, si può notare che il primo è collocato nel libro I, Dei reati in generale, mentre il secondo si trova nel libro II, Dei delitti in particolare, trattandosi quindi rispettivamente di una norma generale e di una norma speciale. Invero, una parla semplicemente di «lesione di un diritto», senza specificare alcunché, l’altra invece mette in rilievo una situazione ben precisa, come agevolmente desumibile dall’inciso: «cagiona la morte di un uomo».

Poiché dunque, le due norme trattano fattispecie simili, ma una è più specifica dell’altra, la questione dell’applicabilità può essere tranquillamente risolta con la norma dell’art. 15 c.p. ai sensi del quale «quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito»[13].

Ne consegue che tra l’art. 50 c.p. e l’art. 579 c.p. il secondo prevale sul primo, sia perché tratta in modo più specifico la medesima fattispecie sia perché non ci sono clausole che, ex art. 15 c.p. prevedano diversamente[14].

Secondo rilievo.

È ormai consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina, che la disposizione ex art. 50 c.p. possa trovare luogo solo laddove siamo nell’ambito di un cosiddetto diritto disponibile, dove è sufficiente il semplice consenso del soggetto passivo. Ma poiché non vi sono norme che permettano di fare una distinzione precisa, vengono per convenzione, definiti indisponibili tutti quei diritti di rilevanza ”superindividuale” –– ovvero appartenenti alla collettività –– nonché quelli di interesse pubblico e che quindi vengono tutelati comunque, a prescindere dalla volontà del singolo. Più precisamente, la disponibilità o meno di un determinato diritto è data dall’eventuale rilevanza che esso può avere per lo Stato, in modo che la loro lesione non determini un danno sociale toccando soltanto il titolare.

Ebbene, in tema di eutanasia, per applicare la norma ex art. 50 c.p. bisognerebbe violare il diritto alla vita, che però, secondo l’orientamento maggioritario e ormai pressoché unanime, deve essere considerato indisponibile, in quanto sacramentato –– anche se indirettamente –– in diversi articoli della Costituzione[15].

Terzo rilievo.

La disciplina dell’art. 50 c.p. è estremamente limitata, essendo l’unica scriminante che non pone un problema di comparizione di interessi e di verifica di un interesse sull’altro. Essa si fonda infatti sulla carenza di un interesse da tutelare, a seguito della rinunzia del titolare alla conservazione del bene protetto dalla norma de qua.

Oltre al già citato requisito della disponibilità del diritto che si intende ledere, occorre che il consenso a tale lesione sia prestato «validamente» dal titolare, nel senso che deve esserci la capacità di intendere e di volere, non sussistendo alcuna forma di pressione o estorsione da parte di terzi. Tuttavia, è logicamente intuibile come sia difficile ritenere che una persona, in condizioni di salute gravi o terminali, possa essere in grado di fare una scelta consapevole e, quindi esprimere un consenso valido[16].

Sono pertanto da considerarsi nulli tutti quei consensi che, tramite una serie di indizi, appaiono legati a particolari stati emotivi e non alla piena spontaneità dell’interessato, e comunque ogni qualvolta vi siano dei dubbi sulla loro sussistenza[17].

Quarto rilievo.

Anche se da un lato la norma dell’art. 50 c.p. deponesse a favore dell’agente, non sarebbe comunque sufficiente ad eludere automaticamente la responsabilità in capo allo stesso, poiché incontrerebbe un limite nella lettera dell’art. 5 c.c. che, essendo una fonte di pari grado, avrebbe identico valore, lasciando così la questione in sospeso. Diversamente, l’art. 579 c.p. non si pone in contrasto con l’art. 5 c.c. vista la similitudine delle rispettive disposizioni, apparendo di conseguenza preferibile la sua applicazione.

Alla luce di tali elementi, non trova luogo la scriminante ex art. 50 c.p. in caso di omicidio ex art. 579 c.p.

Nonostante ciò, nei lunghi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali non sono mancate, seppur in minore quantità, delle teorie favorevoli alla concessione di un’altra scriminante, almeno in ambito medico-sanitario.

Si tratta della norma dell’art. 51 c.p. che disciplina l’impunibilità per chiunque commette un fatto costituente reato «nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità».

È opinione prevalente che per «diritto» debba essere inteso sia il diritto soggettivo sia l’esercizio di attività dotate di un’autorizzazione giuridica da parte dello Stato, e quindi l’attività medico-chirurgica. Occorre cioè che la legge, anche implicitamente, permetta all’individuo di esercitare quel potere giuridico o facoltà legittima che si concretizza in quell’azione che altrimenti costituirebbe reato. Ed è senz’altro questo il caso dell’attività medica, poiché, pur essendo intrinsecamente pericolosa, è comunque autorizza dall’ordinamento e promuove, regolamenta e finanzia a certe condizioni ed entro certi limiti[18].

Tale concetto è stato confermato e specificato dalla legge n. 189/2012 (Legge Balduzzi), dove all’art. 3 si prevede l’esonero per il sanitario dalla responsabilità penale, laddove questi si attenga scrupolosamente alle linee guida e alle pratiche accreditate dalla comunità scientifica, e la colpa risulti lieve.

Infatti, mettendo a confronto queste due norme, ne potrebbe conseguire una solida causa di giustificazione.

Una linea di condotta da rispettare in maniera scrupolosa è senza dubbio quella del cosiddetto consenso informato[19], il quale consiste nel dovere in capo al sanitario di fornire chiaramente al paziente ogni singola informazione sulla sua situazione clinica, sulle eventuali cure che potrebbero applicarsi, e dei rischi che potrebbero conseguirne.

D’altronde, è ormai consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza che il medico può agire secondo scienza solo in caso di pericolo imminente per il paziente ovvero per impossibilità di raccogliere il suo consenso per incapacità totale o parziale[20]. Ne consegue che, in caso di capacità ad esprimere il proprio consenso, non solo il paziente dovrà essere ascoltato, ma sarà necessario attenersi alla decisione da questi espressa.

È proprio su questo punto che la giurisprudenza ha in più occasioni difeso la posizione del sanitario che pratichi tecniche tipiche dell’eutanasia su espressa richiesta del paziente. Se infatti non esiste l’obbligo di trattamento sanitario, il paziente, ricevute tutte le necessarie informazioni, ben potrà rifiutare le cure, anche trovandosi in una fase terminale[21]. Di conseguenza, il medico allorché si attiene a tale decisione, esercita il dovere, sacramentato addirittura a livello costituzionale, di non obbligare ad alcun trattamento, potendo così andare esente da responsabilità penale[22].

3.1. Segue: il caso Welby

In tema di omicidio del consenziente, si rende opportuno analizzare il comportamento e la personalità della vittima in relazione a quello dell’agente. È quindi necessario esaminare i processi interattivi e situazionali per comprendere l’eziologia e la dinamica del fatto e, in particolare, il ruolo della vittima. Esso infatti può rivelarsi ”assorbente”, ponendosi come causa specifica e riducendo la quantità di reato attribuibile all’agente.

Un esempio molto importante è il caso dello scrittore Piergiorgio Welby, deceduto nel 2006 a seguito di una serie di complicazioni di cui era afflitto da diversi anni.

Assai discusse sono state sia la decisione dello stesso Welby di sospendere la terapia che seguiva da tempo sia la condotta del sanitario che ha soddisfatto tale richiesta.

Riguardo alla prima, lo stesso Welby ha dimostrato in varie occasioni di non aver nessuna intenzione di arrendersi alla realizzazione di questo desiderio drastico, tanto da arrivare addirittura a scrivere una lettera al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dove richiedeva espressamente l’eutanasia. Anche i suoi legali si sono battuti per lui, ma sempre senza successo: il Tribunale di Roma, infatti, ha nettamente respinto la richiesta da essi avanzata poiché inammissibile, anche a causa del vuoto legislativo in materia[23]. Ciononostante, Welby si è rivolto al suo medico Mario Riccio, il quale, alla fine, non se l’è sentita di rifiutarsi e ha eseguito quanto richiestogli.

La questione, di notevole delicatezza, è stata oggetto di numerosi dibattiti.

Un primo possibile contrasto, basato sull’applicazione o meno dell’art. 579 c.p. letto insieme all’art. 5 c.c. si è risolto facilmente con una risposta positiva.

Secondo questo quadro desueto ma ancora presente in giurisprudenza, Welby, ammesso che potesse chiedere lo stacco della spina, non poteva essere fermato dal lasciarsi morire rifiutando le cure; non perché ne avesse un diritto vero e proprio, fermo restando il divieto di disposizione del proprio corpo, ma perché semplicemente non poteva essere coartato nelle cure che non desiderava e che coscientemente rifiutava.

Tuttavia, ciò non ha escluso a priori che Riccio andasse esente dal reato di cui all’art. 579 c.p. poiché esso ritiene sufficiente una condotta esterna che agevoli, rafforzi o determini il proposito suicida, non sembrando perciò deporre a favore di tale situazione[24].

Questo è stato il motivo cardine che, da principio, ha portato a ritenere Riccio colpevole; il quale però evidentemente, non è risultato del tutto convincente, avendo il Tribunale capitolato con l’assoluzione.

Vediamo dunque i tratti salienti di tale decisione.

Innanzitutto, era da stabilire se vi fossero gli estremi per l’accusa di omicidio del consenziente, come si pensava che avesse agito il sanitario.

Sebbene così potesse sembrare a prima vista, con un’accurata analisi della situazione, i giudici sono arrivati alla conclusione che la condotta di Riccio fosse lontana dall’ambito applicativo dell’art. 579 c.p.

Ripercorrendo la storia di Welby, risultava inverosimile che la sola azione di Riccio fosse stata ex se sufficiente a cagionare la morte del paziente.

A soli 18 anni a Welby viene diagnosticata una distrofia fascio-scapolo-omerale, malattia degenerativa dei muscoli scheletrici che progressivamente e inesorabilmente perdono forza e si atrofizzano, lasciando però intatte le funzioni intellettive. Per questo morbo non esistono cure ben precise, e le uniche terapie somministrabili sono di mero supporto fisico-riabilitativo e di contenimento dei sintomi: il che fa capire palesemente che la situazione iniziasse ad esser già critica. Nel 1997 la malattia arriva al suo apice, causando una insufficienza respiratoria, e da allora, nonostante alcuni periodi di miglioramento, Welby è costretto a convivere attaccato ad un respiratore artificiale. Si arriva così al 2006, anno in cui lo stesso arriva alla conclusione che sia meglio far cessare questa tortura. Eseguito così il distacco del respiratore, la condotta di Riccio viene fortemente biasimata.

Dunque, dopo aver individuato il quadro all’interno del quale inserire il suo giudizio, il Giudice ha proceduto con l’esame del quesito iniziale, valutando se la condotta dell’imputato fosse penalmente rilevante o meno.

«Sicuramente», ha sottolineato il Gup «all’azione dell’imputato, unitariamente consistita nell’atto di distacco del respiratore, corrispondeva come evento naturalisticamente e giuridicamente conseguente la morte del paziente», quindi la sua condotta integrava tutti gli elementi costitutivi del reato di omicidio del consenziente. Ma nonostante ciò, nel caso concreto sussisteva la scriminante ex art. 51 c.p. con la conseguente liceità della condotta posta in essere dall’imputato e il suo proscioglimento.

Il motivo è che, da un lato il rifiuto di una terapia salvavita costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto dalla Costituzione, e dall’altro lato l’imputato aveva agito in ottemperanza di un dovere giuridico che scrimina la sua condotta, causativa della morte di Piergiorgio Welby, dopo aver verificato la presenza di tutte le condizioni che legittimano il diritto del paziente a sottrarsi a un trattamento sanitario non voluto. Lo stesso legale di Riccio ha inoltre affermato che «era [non una facoltà, ma] un dovere di Riccio staccare il respiratore, perché così aveva chiesto il paziente».

Sicuramente, uno tra gli elementi più importanti che hanno portato a ritenere più convincente la tesi della non punibilità della condotta di Riccio, è la sopravvenienza della Costituzione, in quanto fonte sovraordinata e immediatamente precettiva, con particolare riferimento agli artt. 13 e 32. Tali norme sopravvenute travolgono con sé l’impianto vetero-autoritario del codice penale, per avere in rilievo assoluto l’individuo, la sua persona e la sua autodeterminazione.

Secondo questo ragionamento, Welby poteva sospendere in qualunque momento il suo trattamento di sostentamento vitale, a prescindere dal fatto che lo si consideri cura o intervento caritatevole. La sua non era una mera situazione di fatto bensì un diritto soggettivo fondamentale, costituzionalmente protetto, e non rispettarlo avrebbe comportato un’intrusione nella sua persona.

La conseguenza di ciò è che, laddove vi sia un diritto ci sarà necessariamente la tutela dello stesso. Quindi, se nessuno si era offerto volontario per staccare la spina, Welby poteva chiedere l’attuazione materiale della sua decisione: e chiunque si fosse attivato in tal senso non avrebbe avuto conseguenze, in quanto scriminato dall’esercizio di un diritto del paziente, di cui era un semplice esecutore[25].

Ebbene, per il Tribunale era questa la qualifica che spettava a Riccio, per il rispetto della decisione inviolabile di Welby.

Si è, dunque, trattato di una sentenza molto importante, che riconosce il diritto del malato di rifiutare la terapia o la prosecuzione di terapie non volute. Ne consegue che la storia di Welby è stata una tappa fondamentale per la maturazione nel nostro Paese del consenso alla libertà delle scelte di fine-vita.

[1] Il codice Zanardelli non prendeva neanche in considerazione l’ipotesi di omicidio con il consenso del soggetto passivo.

[2] Parte della giurisprudenza minoritaria ritiene addirittura sussistente il più grave reato di omicidio doloso ex art. 575 c.p. nel caso in cui non vi sia oppure non si riesca a dimostrare il consenso del soggetto interessato.

[3] Il discorso trova fondamento anche nell’ambito privatistico, all’art. 5 c.c. che vieta, in casi ben specifici, gli atti di disposizione del proprio corpo. Il codice civile del 1942, quindi, senza vietare in maniera assoluta gli atti di disposizione del proprio corpo, fa tuttavia rinvio alla legislazione speciale per determinare in quali casi essi siano ammissibili.

[4] Discorso valido esclusivamente in ambito medico-sanitario.

[5] Un importante elemento per la comprensione del fenomeno eutanasico riguarda l’individuazione del momento in cui sia possibile ritenere un soggetto ”morto” e la verifica della possibilità da parte di un soggetto di disporre liberamente del proprio corpo. Al fine di delineare il concetto di morte, la dottrina, in linea di principio ha inteso ed intende tuttora dare maggior valenza alla dignità della persona umana. Prima che venissero alla luce le moderne tecniche di rianimazione, la morte veniva generalmente considerata come la cessazione delle funzioni cardiache, respiratorie e nervose. In pratica, si veniva considerati deceduti nel solo momento in cui il corpo cessava di ”funzionare”. Attualmente invece, il valore della dignità umana richiede una valutazione più estesa della vita umana, che abbia riguardo non solo all’aspetto biologico ma anche alla possibilità di relazione con la gente. Con la conseguenza logico deduttiva che la dignità umana cessa qualora un soggetto si trovi in una condizione tale da non poter avere più alcun tipo di rapporto con il mondo esterno.

[6] Il tentativo di trovare soluzioni diverse e più elastiche riguardo l’eutanasia, non è comunque cosi nuovo. Infatti, già nel 1883, Enrico Ferri prendeva una coraggiosa posizione rispetto al tema, affermando che: «il diritto alla vita è rinunciabile da parte di colui che ne è il soggetto […] l’uomo come ha diritto di vivere così ha diritto di morire […] l’uomo ha diritto di disporre della sua vita».

[7] Discorso valido esclusivamente in ambito medico-sanitario.

[8] Cfr. Cass. n. 26446/2002, con particolare riferimento alla rilevanza o meno del consenso dell’avente diritto.

[9] Inoltre, si ritiene che la norma dell’art. 5 c.c. assuma oggi una portata fortemente limitata e riferita a quegli atti di natura negoziale in grado di far nascere obbligazioni aventi ad oggetto il proprio corpo.

[10] La presente tesi trova luogo in particolare nel caso in cui il malato si trovi nella fase terminale della malattia. Se infatti la situazione è tale da non consentire più la guarigione, non si avrebbe un vero e proprio ostacolo allo sviluppo della persona.

[11] Cfr. Corte Cost. n. 307/1990.

[12] Cfr. Cons. Stato n. 4460/2014.

[13] Nel criterio di specialità della legge penale, tale regola è nota con il brocardo latino: «Lex specialis derogat generali».

[14] La presente tesi vale anche nel caso previsto dall’art. 580 c.p

[15] Si ritiene che, pur non essendoci alcuna norma che garantisca esplicitamente il diritto alla vita, esso debba comunque essere tutelato a livello costituzionale. Se infatti, il nostro ordinamento prevede diritti come quello alla libertà personale, alla circolazione e alla salute, a fortiori deve rientrare quello alla vita, in quanto senza di esso non si possono esercitare neanche gli altri.

[16] Anche qui non mancano delle eccezioni, tra cui si ricorda il caso delle malattie neurologiche a decorso ingravescente, come la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica, con le quali si assiste a una progressiva perdita delle capacità motorie dell’organismo. Eventi improvvisi, in genere dovuti a disturbi circolatori, possono analogamente rendere impossibile qualunque movimento tranne quello degli occhi. La persona colpita diventa quindi incapace di svolgere anche le più elementari funzioni della vita, come spostarsi, mangiare, provvedere all’igiene e ai bisogni corporali, mentre le facoltà intellettuali restano perfettamente integre. Da qui può scaturire la decisione consapevole del malato di richiedere al medico di porre termine alla sua esistenza.

[17] La difficoltà di stabilire o meno la sussistenza del consenso sta nelle diverse modalità con le quali esso può essere prestato e che tutt’oggi sono soggette a diverse interpretazioni. Poiché il codice penale nulla dice riguardo a come si debba agire, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse forme di consenso che, anche se non esplicitamente codificato, ben potrebbe fungere da scriminante o almeno da attenuante, per chiunque agisca in presenza dello stesso. Gli esempi più conosciuti sono: a) il consenso putativo: si ha quando l’agente ritenga erroneamente che ci sia il consenso del soggetto passivo, rispondendo così eventualmente a titolo di colpa; b) il consenso presunto: si ha quando si ritiene che l’avente diritto, anche se non ha dato il consenso, l’avrebbe prestato se fosse stato a conoscenza della situazione. È comunque da precisare che la giurisprudenza di legittimità, in ambito di attività medicochirurgica, ha un atteggiamento particolarmente restrittivo sulla validità del consenso putativo, reputandolo insufficiente per l’applicazione di una scriminante (Cfr. Cass. n. 3125/1982).

[18] I requisiti fondamentali da rispettare per l’applicabilità dell’art. 51 c.p. Sono: a) la finalità terapeutica; b) il rispetto delle regole dell’ars medica di natura precauzionale, che valgono a ridurre e perimetrare i confini del c.d. rischio consentito; il consenso del paziente che si sottopone alle cure.

[19] Il termine «consenso informato» è stato introdotto per la prima volta con il D.M. 15 gennaio 1991.

[20] La disciplina in questione ha subito notevoli modifiche nella normativa deontologica, così acquisendo una sempre più ampia importanza.

[21] Cfr. Cass. n. 11335/2008: «Il consenso informato ha, come contenuto concreto, la facoltà sia di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento, sia di rifiutare la terapia e decidere autonomamente di interromperla, in qualunque fase della sua vita, anche in quella terminale».

[22] Cfr. Trib. Roma 7/10/2007: «La condotta del medico che stacca il respiratore meccanico da un paziente affetto da gravissima distrofia fascio-scapoloomerale su richiesta dello stesso, cagionandone la morte, benché integri l’elemento psicologico dell’art. 579 c.p. deve considerarsi scriminata ex art. 51 c.p. dall’adempimento del dovere di rispettare la volontà consapevole ed informata del paziente di interrompere la terapia in atto».

[23] La norma ex art. 579 c.p. cita soltanto la condotta di chi «causa» la morte, senza nulla dire riguardo ad un eventuale diritto per la persona a porre fine alla propria vita. Invero, l’inciso «col consenso di lui» non sembra richiamare un vero e proprio diritto, ma una semplice decisione del soggetto del tutto priva di fondamento giuridico.

[24] Cass. nn. 26446 /2002 e 28132/2001.

[25] La validità della scriminante, facilmente efficace verso la figura del medico è difficilmente ammissibile per chi ricopra diverse mansioni o svolga tutt’altra attività, seppure autorizzato espressamente dal soggetto passivo.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano

Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO

Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775

Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it

Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it

Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

***

Metti una stella e seguici anche su Google News

The following two tabs change content below.

Marco Olivieri

Latest posts by Marco Olivieri (see all)

- «È la sua parola contro la mia»: chi vince tra la vittima e il colpevole? - 5 August 2024

- Cosa si rischia ad avere con sé un’arma bianca? - 26 July 2024

- Eutanasia: questione di vita o di morte? - 4 July 2024