Il divieto di tortura ed il nuovo art. 613-bis c.p.

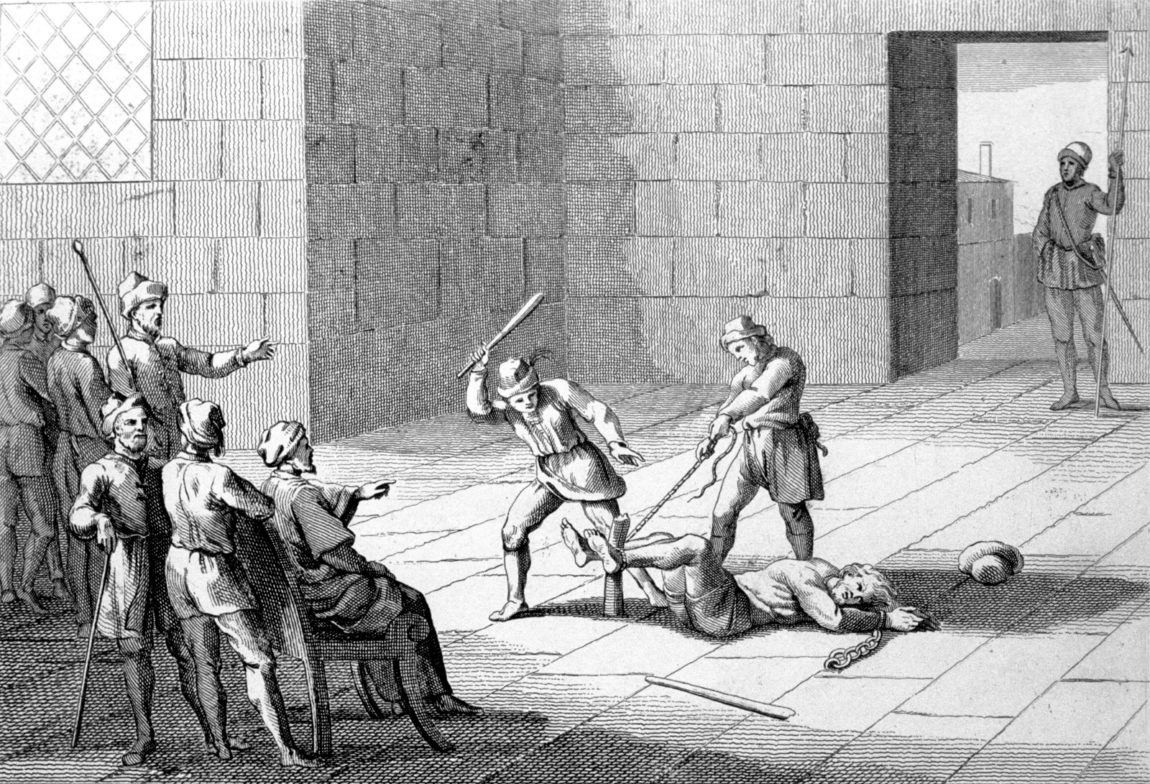

La tortura come metodo di coercizione fisica o psicologica, finalizzato ad estorcere confessioni o informazioni, è presente fin dall’antichità presso tutte le culture. In epoca medioevale, grazie alla varietà di tecniche fino ad allora messe a punto, raggiunse probabilmente l’apice della sua recrudescenza.

Tuttavia, quasi sempre, questa coercizione psico-fisica, più che portare a galla verità nascoste in ordine alla reale paternità dei reati, non ha fatto altro che spalancare le porte alla falsa testimonianza: assai di frequente, infatti, i torturati finivano per accollarsi una qualche responsabilità soltanto per mettere un punto alle sevizie a cui venivano sottoposti.

Tracce di questa orribile pratica e della sua riprovazione sono presenti in numerosi scritti. Tra tutti, merita di essere ricordato un brano della celebre opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” in cui si legge: “Qual è mai questa pretesa necessità di tormentare gli uomini, necessità deplorabile e che, se fosse fattibile, dovrebbe con un rivo di lacrime cancellarsi, se la tortura non è utile, anzi se ne può far senza, nè perciò ne verrebbe danno alcuno alla sicurezza pubblica? […] in vero debbe aver l’animo da carnefice chi può reggere alle lacrime, ai gemiti, alle estreme angosce espresse dallo spasimo di un uomo che non sappiamo se sia reo”.

Lo sdegno nei confronti di qualsiasi tipologia di trattamento degradante o inumano, pertanto, ha indotto, nel tempo, alla positivizzazione del divieto di tortura in numerosi atti internazionali.[1]

In particolare, è stata la Convenzione dell’ONU firmata a New York nel 1984 ed entrata in vigore nel 1987, c.d. CAT, a sancire definitivamente, a livello internazionale, il divieto della pratica della tortura e di qualunque altro trattamento o pena degradante e crudele.

L’art. 1.1 della CAT ha specificato anche il concetto di tortura stabilendo che esso “designa qualsiasi atto con il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.”

Dunque, a livello internazionale, la caratteristica principale della pratica della tortura è la sua ontologica connessione con l’esercizio arbitrario ed illegale di una forza legittima. La ratio della previsione internazionale è, invero, quella di evitare che i soggetti titolari di un pubblico potere possano abusare di quest’ultimo in danno delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà.

Nel quadro sovranazionale, poi, avvertendosi sempre più la necessità di rimarcare quanto disposto dalla Convenzione ONU, l’art. 3[2] della CEDU ha stabilito che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Pertanto, dall’impianto convenzionale deriva, in capo agli Stati, un duplice obbligo: negativo, che si sostanzia nel divieto di cui al riferito art. 3; positivo, che impone, a livello nazionale, la predisposizione di strumenti idonei alla tutela dei diritti umani attraverso giudizi rapidi o effettive inchieste in ordine alla fondatezza delle lamentate lesioni di uno dei diritti tutelati. Diversamente, come a più riprese sostenuto dalla Corte EDU, l’obbligo negativo – ovvero il divieto generale di tortura – sarebbe del tutto inefficace, in concreto.

Ciononostante, diverse sono state le sentenze che la Corte di Strasburgo ha emesso nei confronti dell’Italia condannandola per le torture avvenute in territorio nazionale e rimaste impunite per assenza, nel sistema penale interno, della previsione di un reato ad hoc.

Così, i giudici sovranazionali hanno, più volte “invitato” l’Italia ad adeguarsi al dettato della CEDU ed agli obblighi discendenti dall’art. 3[3].

Sicché, per fornire un’adeguata risposta alle prescrizioni imposte in ambito sovranazionale – seppur con notevole ritardo -, lo scorso luglio, si è giunti all’approvazione della legge n. 110 del 2017 che, introducendo gli artt. 613 bis e ter c.p., ha espressamente previsto la punibilità del delitto di tortura e dell’istigazione alla stessa.

L’art. 613 bis, co. 1 c.p. dispone che: ” Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

L’utilizzo del pronome indefinito rende chiara la volontà di costruire la fattispecie in esame sotto forma di reato comune, come tale idoneo a garantire il rispetto della proibizione delle condotte tipizzate anche nei rapporti orizzontali – quindi tra privati cittadini – , differentemente da quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali, come visto sopra.

Un reato comune, quindi, e connotato dal dolo generico[4]. Anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, pertanto, è chiara la differenza con il dettato convenzionale che utilizza l’avverbio “intenzionalmente”.

La condotta descritta dall’art. 613 bis comma 1, altresì, deve essere offensiva dell’integrità psico-fisica del soggetto passivo, vale a dire della persona “privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza”, così, dalla posizione di quest’ultima può farsi discendere un più rigido inquadramento anche della figura del soggetto attivo, posto che tra reo e torturato si prevede che debba intercorrere un rapporto formale di affidamento.

La riferita condotta, inoltre, si presenta entro contorni ben definiti in quanto deve necessariamente sostanziarsi in plurimi atti di violenza e minaccia o maltrattamenti inumani o degradanti o omissioni tenute con crudeltà[5]. Quest’ulteriore precisazione, vale a segnare un’altra differenza con la fattispecie prevista dalla Convenzione ONU, dove la condotta è a forma libera.

Ancora, il richiamo alla pluralità delle azioni violente lascia presumere che il reato in esame rientri a pieno titolo tra quelli abituali – com’è, ad esempio, anche per il reato di maltrattamenti in famiglia –, vale a dire in quelle categorie di reati di durata in cui la condotta si protrae nel tempo.

L’evento, infine, deve concretizzarsi in acute sofferenze fisiche o in un trauma psichico “verificabile”.

L’art. 613 bis, poi, ai commi successivi prevede specifiche fattispecie aggravate.

“Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni”. Sicché, la prima aggravante, di cui al co.2, ricorre qualora a tenere la condotta incriminata, abusando dei propri poteri, sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ed è una necessaria conseguenza dell’aver descritto la fattispecie di cui al co. 1 in termini di reato comune.

Proseguendo nella lettura della norma, però, si precisa che “Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.”

Le ulteriori fattispecie aggravanti, ulteriormente distinguono – sancendo, dunque, differenti regimi sanzionatori – le ipotesi in cui il soggetto passivo del reato riporti lesioni personali comuni, gravi o gravissime, da quelle in cui, invece, la conseguenza della condotta penalmente rilevante sia l’evento morte, voluto o non voluto. Testualmente: “Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta”.

Orbene, da un raffronto tra le normative, è agevole ritenere che l’intervento del Legislatore italiano, in parte, si distacca da quanto rileva in ambito internazionale e, soprattutto – come già esposto – per aver descritto la fattispecie di cui all’art. 613 bis c.p. in termini di reato comune; per aver collegato la condotta alla gravità della violenza o delle minacce, in alternativa all’agire con crudeltà; per aver fatto espresso riferimento al verificabile trauma psichico.

Proprio nel solco delle tracciate differenze si sono innestate plurime critiche, provenienti prevalentemente dalle organizzazioni dedite alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dai promotori dell’iniziale disegno di legge – invero, piuttosto diverso dal testo legislativo definitivamente approvato, come sopra riprodotto –.

Alcuni, in particolare, asseriscono si tratti di un’incriminazione del tutto inefficace in concreto; altri hanno obiettato che la novella italiana, in realtà, formulando l’art. 613 bis c.p. come reato comune, abbia snaturato la fattispecie in esame contravvenendo alla sua ontologica funzione volta a contenere la figura dell’abuso di potere. Nemmeno è mancato chi ha affermato che il secondo comma possa essere addirittura controproducente con riferimento all’operato delle forze pubbliche.

Invero, al di là delle critiche da più fronti emerse, quello che potrebbe destare perplessità, nella formulazione dell’art. 613 bis c.p., è un probabile deficit di determinatezza che potrebbe lasciare ampi margini di discrezionalità all’autorità giudiziaria a discapito del superiore principio di legalità – e dei suoi corollari – che regge l’intero sistema penale.

È chiaro, però, che solo con il tempo, potrà darsi un giudizio oggettivo in merito.

Quello che resta fuor di dubbio è che, indipendentemente dalla fondatezza delle critiche a cui si è accennato, non può non evidenziarsi l’importanza di aver finalmente previsto, anche in Italia, un meccanismo di tutela nei confronti di quanti – ancora molti – subiscono atti di tortura.

[1] Ne sono un esempio, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la Convenzione Onu del 1984.

[2] Articolo aggiunto dal Protocollo n.11 del 1994 e ratificato con L. n. 296/1997.

[3] Serva come esempio la nota sentenza resa a conclusione del giudizio Cestaro c. Italia, che prende le mosse dai tragici fatti avvenuti nel 2001 presso la scuola Diaz di Genova.

[4] Nel ddl, viceversa, la fattispecie di reato richiedeva che la commissione dello stesso avvenisse con dolo specifico.

[5] La crudeltà è già prevista dal c.p. come aggravante ex art. 61.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano

Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO

Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775

Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it

Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it

Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it

***

Metti una stella e seguici anche su Google News

The following two tabs change content below.

Avv. Renata Gaeta

Latest posts by Avv. Renata Gaeta (see all)

- Adunanza Plenaria, 5/2018: la responsabilità precontrattuale della P.A. prima dell’aggiudicazione - 27 May 2018

- Forma “funzionale” e contratti di investimento - 13 February 2018

- Il divieto di tortura ed il nuovo art. 613-bis c.p. - 14 October 2017